秦野の水道の歴史・曽屋水道記念公園

問い合わせ番号:15680-9516-5313 登録日:2025年4月7日

秦野水道の歴史

秦野の水道は明治23年3月に給水を開始し、横浜、函館とほぼ同時期に、全国的にも極めて早い時期に建設され、簡易陶管水道・自営水道としては日本初(諸説あります。)の曽屋水道を発祥としています。

当時としては非常に珍しく、水道について住民が主体となって、計画を立て、お金を出し合って作り上げたため、当時の方たちの汗と涙の結晶と言えます。

秦野が近代水道の草分けだったということは、私たちの誇りです。これからも、「おいしい秦野の水をいつまでも」お届けするよう努めていきます。

曽屋水道 創設前

秦野市の水道は、明治23年3月に給水を開始した「曽屋水道」に始まります。それ以前は、曽屋神社境内に湧出する井大明神の清泉を用水路に流し、生活用水として使用していました。しかし、人口の増加により、水の配分争いが、たびたび起こるようになりました。その状況を見た、大道に住む佐藤安五郎が、私財750両(約3,700万円)を投じて、井大明神の泉水を増水するための工事を行いました。工事は、湧出口から北方向に高さ約180cm、幅約150cm、距離約180mの隧道(トンネル)を掘りました。その他にも安全管理のために、用水路の両側に高さ75cm、距離約900mの石垣を造り、工事期間は、約1年間を要しました。

この用水不足を解消するために佐藤安五郎以外にも片町に住む有志が、乳牛水神社の水源の下流にあった水田の地主と交渉を行い、有志から募った寄付金を贈って、水田を畑地にしてもらい水利権を獲得したりなど、色々な人々の努力のおかげで、水量が増え、水配分が解決しました。この用水路は、曽屋区水道が完成される約40年間の間使用されました。

左:曽屋神社境内のイ号水源、右:曽屋用水の跡

用水路の水は、生活用水として、飲料水をはじめ、食物や食器洗いなどに使用していました。しかし、地表に露出している用水路の水は下流に行くに従い、よごれ、また、雨が降った時は飲むことができませんでした。

このような状況の中、明治12年8月、この用水路を介してコレラが流行し、村の人口の3パーセントに当たる81人が発病し、25人もの犠牲者を出しました。これを契機に識者の間で飲料水改良の対策が検討されました。

曽屋水道 創設時

コレラの発生から8年、梶山良助らの識者を中心に飲料水改善の活動が実り、曽屋区水道布設事業の計画が始まりました。計画に関して、町の資金状況や梶山良助提案の簡易陶管を水道管として布設する案などを元に、工事に必要な行政手続きを進めていきました。そして、明治20年3月に水道工事委員37人の連署をもって神奈川県へ工事設計を出願し、翌年3月には水道布設等の認可を申請、同年4月に事業認可を得ました。

水道布設工事に関しては、梶山良助や川口直次郎を工事担当代表として定め、県から2人の監督者をもって、曽屋配水場建設と水道管布設工事を始めました。明治23年(1890年)3月15日に簡易陶管水道・自営水道(県から技術上の援助のほかは関係区民の負担によるもの)として、給水を開始しました。

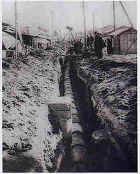

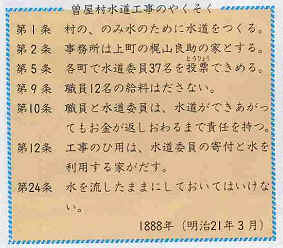

左:水道工事の様子、右:工事の約束事

当時の曽屋水道

曽屋水道の水源

イ号水源

曽屋水道の創設前から湧出していた水源であり、安政5年には佐藤安五郎が増水工事を行いました。

現在は廃止されており、過去の遺構を見ることはできませんが、曽屋水道創設当時には主水源として使用されていました。

イ号水源

ロ号水源

イ号水源と並んで曽屋水道創設当時から使用されていた水源であり、明治21年に源泉の取水工事を竣工しました。

大正12年の関東大震災により、施設が崩壊してしまいましたが、その後復元され、その遺構を確認することができます。

また、現在でもこの水源から水が湧出していることが確認されており、この水は曽屋配水場に貯水され、市役所前の噴水で使用されています。

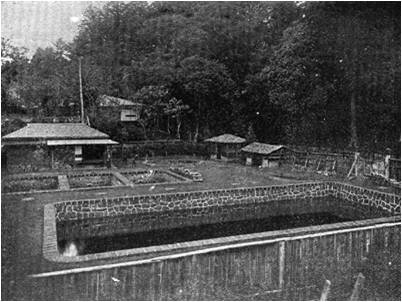

過去と現在のロ号水源

ハ号水源

飲料水の欠乏を補充するために大正2年11月から3年10月にかけて増水を目的として、掘削した水源です。

この水源ができたことにより、水不足が改善され、専用栓を設置しても用水不足を招かないことが確認されるなど曽屋水道にとって大きな転機となりました。

なお、現在もこの水源については、その遺構を確認することができますが、この水源からの取水は確認できません。

過去と現在のハ号水源

紀伊ノ守水源

紀伊ノ守水源は、大正8年に開削され、取水横杭の湧水を水源としており、ハ号水源へとつながっています。

陶管水道の時代には葛葉川の方向から架空式により河川を超えて引水を行っていましたが、関東大震災後は紀伊ノ守第1結合井から第1取水坑口に設けられている第2結合井を通り、第3結合井につながる水道線路を設け、坑内湧水や山脚の湧水もあわせて取水するようになりました。

現在でもその遺構や水の湧出を確認することができ、水源の豊富さをうかがうことができます。

左:現在の紀伊ノ守水源の写真、右:紀伊ノ守水源内部の写真

曽屋水道創設の立役者、梶山良助翁

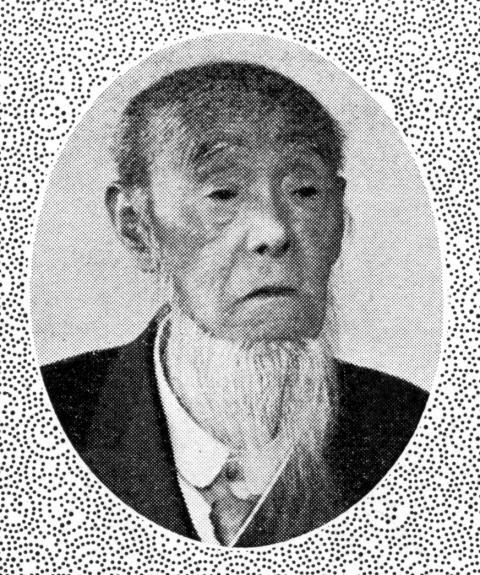

梶山良助(かじやま りょうすけ)について(1836年~1920年)

小田原出身。小田原の商人である桔梗屋の吉田家の次男として生まれ、姉が秦野に嫁いでいた縁で、秦野の梶山家に婿入りをしました。秦野へ来る前までは、質商の奉公の傍ら、絵や陶器などについて幅広く学び、それらを活かして陶芸家の三浦乾也を秦野に招き、秦野焼(窯)をおこしたり、曽屋区水道建設では、中心的な役割を担ったりなど、多彩な才能を発揮しました。

曽屋区水道における梶山良助の功績

当時コレラが流行した状況を見て、綺麗な水を得ることを目的に曽屋区水道建設の必要性について、関係住民などに説得をしました。水道管に簡易陶管を使うことを提唱したと言われ、当時の町の財政状況では、鉄管を用いることが難しかったことや自身の陶器についての経験や知識などから全国初の陶管を使った水道管の布設に繋がりました。水道布設工事では、県に技術的な支援をもらいながら、川口直次郎と一緒に工事担当代表や水道工業委員を務め、工事に関わる役職に無報酬で奉仕したばかりではなく、自ら率先をして、家財のほとんどを提供し、曽屋区水道建設に尽力しました。

これらの努力が認められ、明治44年3月、内務大臣から水道事業布設の功労者として表彰されました。この時に贈られた150円を曽屋区水道の配水池の屋根をつくるために寄付をしました。そのような梶山良助の献身的な努力や町の人々の協力のもと、曽屋区水道が完成しました。

左:梶山良助氏の写真、右:現存する陶管の写真

注:昭和11年秦野町水道誌から引用

参考文献

- 漆原俊(1997)「秦野盆地の人脈・水脈余話-旬市場尚古堂関山翁を繞り-」、『秦野市史研究』第17号、pp.12-22、秦野市(市史編さん担当).

- 梅沢英三(1970)「秦野に於ける三浦乾也と梶山良助に就いて」,『秦野の文化財』(第6集)、pp.7-13、神奈川県秦野市教育委員会.

- 中野敬次郎(1963)「秦野(曾屋)陶管水道の生れるまで-その恩人梶山良助-」、『水道協会雑誌』340号(1月号)、pp.69-73、日本水道協会.

- 中野敬次郎(1982)『復刻版小田原近代百年史』株式会社八小堂書店.

- 『秦野水道百年史』編さん関係者(秦野市水道局)(1990)『秦野水道百年史』秦野市水道局

曽屋水道記念公園(旧曽屋配水場跡)

明治23年から給水を開始した曽屋配水場は1983年にその役割を終え、1990年には公園として整備して、現在は市民へ開放しています。

現在でも配水池やポンプ室の遺構が残されており、その歴史を感じることができます。

ポンプ室(大正期) 大正14年11月竣工

鉄筋コンクリート造りで、20馬力(ゐの口式タービン)の消火栓用ポンプ1台と電動機1台、予備として同様のタービンポンプとガソリン発動機が各1台ずつ配置されており、有事の場合には2台を連結して使用するようにしていました。

また、建物は中央を仕切り、一室を事務室として利用していました。

配水池(大正期) 大正14年11月竣工

関東大震災後の復旧工事により、地下式鉄筋コンクリートの配水池が新設されました。

内法の長さ54尺(約16.4m)、幅36尺(約10.9m)、深さ9尺4寸(約2.8m)で、防寒のため盛土をして表面に芝を張りました。さらに8基の換気筒、側壁に7ヶ所の通風孔が設けられました。

配水池(昭和期) 昭和35年9月竣工

給水人口の増加により、新たに地下式有蓋鉄筋コンクリートの配水池が増設されました。

内法の長さ約15.3m、幅約11.5m、深さ約3.3mで防寒のため盛土をして表面に芝を張りました。

記念碑について

曽屋水道創設に関する説明や当時の貢献者の氏名が刻まれています。

門から入って右手にあります。

アクセス

住所:秦野市水神町9-23

交通手段:小田急線 秦野駅より『徒歩』で約30分

もしくは『バス』【秦50】【秦51】【秦54】「渋沢駅北口行き」で約10分、「宮前」下車、すぐ。

曽屋水道、国の文化財に登録される

概要

平成29年10月13日の文部科学省告示第百四十六号において、市内水神町にある「曽屋水道」が国の登録記念物(遺跡関係)に登録されました。

曽屋水道は「明治23年に竣工した、全国でも極めて早い時代に建設された水道施設」として、記念物の中でも遺跡関係の文化財として貴重な価値が認められ、国の文化審議会が国の登録記念物に登録するよう答申を受けたものです。

近代水道施設としての登録記念物(遺跡関係)での登録は全国でも初めての事例です。

なお、国から授与された登録記念銘板について、曽屋水道記念公園内に設置していますので、お立ち寄りの際はぜひご覧ください。

曽屋水道記念公園を支える有志達

曽屋水道公園会

曽屋水道の歴史を後世にも伝えていくため、地域住民等によるボランティア組織である「曽屋水道公園会」が発足されました。

今後、曽屋水道のPR活動や歴史の伝承を行うとともに、公園内の清掃などを行い、次世代に歴史ある秦野の水道を継承していきます。

どなたでも参加することができますので、ご賛同いただける方は上下水道局経営総務課までご連絡ください。

秦野の貴重な文化遺産である曽屋水道のために、皆様のお力をお貸しください。

曽屋水道記念公園内に手押しポンプを設置

配水場としての機能は休止していますが、現在も湧水が公園内に埋設されている配水池に流入しているため、災害時の生活用水(水洗トイレ等)として利用できるよう手押しポンプを公園内に2台設置しました。

注:安全な水道水ではないため、飲用としては使用できません。

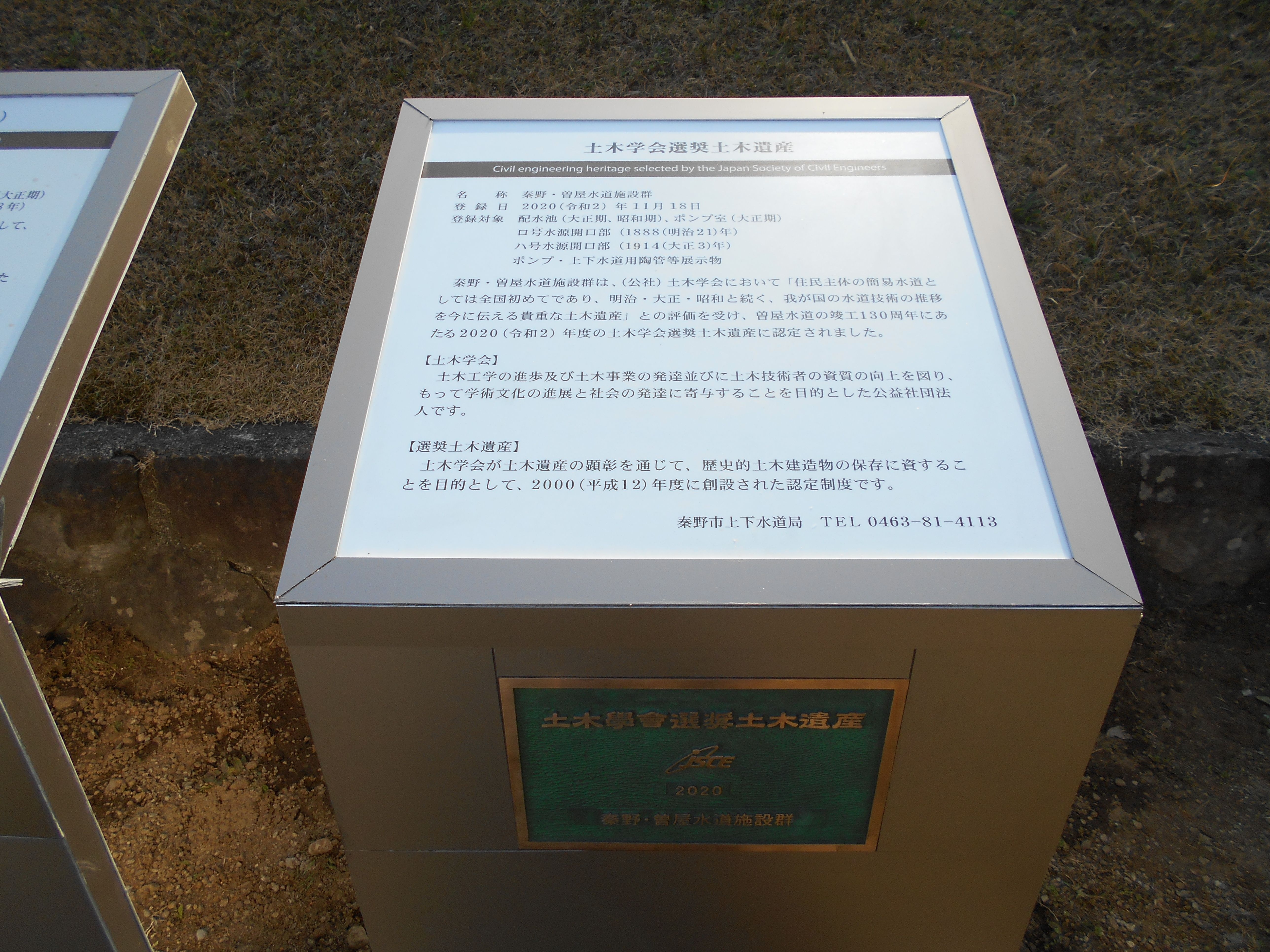

曽屋水道記念公園内に土木学会選奨土木遺産の認定銘板を設置

曽屋水道創設130周年を契機とし、曽屋水道の価値をより高めるため、土木学会選奨土木遺産に応募したところ、我が国の水道技術の推移を今に伝える貴重な土木遺産と評価され、令和2年11月18日に「秦野・曽屋水道施設群」が土木学会選奨土木遺産に認定されました。

認定に伴い選奨土木遺産の認定銘板が公益社団法人土木学会より授与されたため、秦野水道の歴史のシンボルである曽屋水道記念公園内に国登録文化財の案内板に隣接して認定銘板付きの説明板(選奨土木遺産についての説明)を設置しました。

連絡先 秦野市上下水道局経営総務課

住所 秦野市上大槻190番地

電話 0463-81-4113

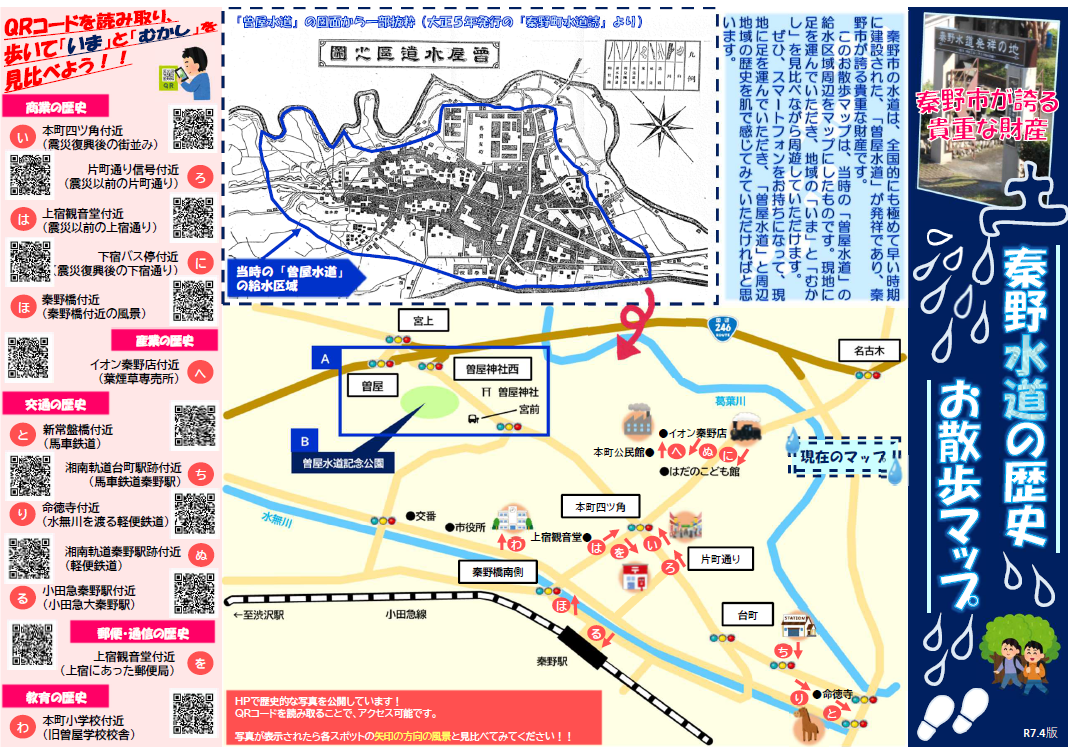

秦野水道の歴史 お散歩マップを作成

当時の「曽屋水道」の給水区域の「いま」と「むかし」を見比べながら周遊していただけるよう、「秦野水道の歴史 お散歩マップ」を令和4年度に発行しました。

お散歩マップのQRコードを読み取ることで、曽屋水道記念公園周辺の歴史を感じる写真をご覧いただけます。

詳細はこちらから(秦野水道の歴史 お散歩マップのページへ遷移します。)

www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1676872962143/index.html

地図情報

曽屋水道公園(旧曽屋配水場)

神奈川県秦野市水神町9-23

このページに関する問い合わせ先

所属課室:上下水道局 経営総務課 総務担当

電話番号:0463-81-4113