成年後見制度

問い合わせ番号:10010-0000-2834 更新日:2025年8月1日

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりなどすることによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度などに応じて、家庭裁判所が決定します。類型によって、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てします。

詳しくは、以下のホームページでご確認ください。

申立てをする人がいない場合

身寄りがないなど申立てが難しい場合で、本人の福祉を図るために必要があると認められるときは、市長が申立てをすることができます。

詳細は、市長申立てをご確認ください。

任意後見制度

将来、判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと(自分の生活や財産管理など)」と「支援をお願いする人」をあらかじめ契約で決めておきます。契約は、公証役場で公正証書で行います。詳しい内容については、日本公証人連合会ホームページをご確認ください。

市長申立て

成年後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や4親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申立てをすることができます。

市長申立ての対象者

「市内に住所があり、後見等を必要とする状態にある」かつ、次のいずれかのとき

- 2親等内の親族がいない場合で、3親等又は4親等の親族に後見等の開始に係る審判を申し立てる者がいないとき

- 2親等内の親族の代表者が文書により、後見等の開始に係る審判を申し立てない旨を市長に申し出たとき

市長申立てまでの流れ

市長申立ては、申立てを必要とする対象者の情報把握や親族調査などに時間を要するため、申立てまでに3か月から6か月程度かかります。市長申立ての要請をお考えの方は、あらかじめ下記「担当窓口」にご相談ください。

1.情報の把握

介護職員、民生委員等からの相談・要請によって、市長申立てを必要とする対象者の情報を把握します。市長申立てを要請する場合、後見等の開始の審判申立要請書(第1号様式)の提出が必要です。提出先は、下記「担当窓口」にて、確認してください。

| 市長申立ての要請を 行うことができる人 |

|

|---|---|

| 提出書類 | 後見等の開始の審判申立要請書(第1号様式)(Word/16KB) |

| 対象者 | 担当課 | 電話番号 |

|---|---|---|

| (1)65歳以上の方 (2)65歳未満で介護保険が定める特定疾病によって介護が必要となった方 |

高齢介護課 (本庁舎1階) |

0463-82-7394 |

| (3)重度の知的障がい又は精神障がいがある方 | 障害福祉課 (本庁舎1階) |

0463-82-7616 |

| 対象者の(1)~(3)で、生活保護を受給している方 | 生活援護課 (本庁舎2階) |

0463-82-7393 |

2.調査・検討

対象者の健康状態や親族の有無などを調査・把握し、市長申立てを行うべきかどうか判断します。

3. 申立て書類の作成

市長申立てを行うことが決定したら、成年後見人等候補者を検討し、家庭裁判所に提出するための必要な書類を作成します。

4. 家庭裁判所への申立て

対象者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

5. 後見開始の審判等

審判が確定後、法定後見が開始されます。

費用(申立費用・後見人等への報酬)の助成

成年後見制度を利用する認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方で、収入や資産等の状況から、申立費用及び後見人等への報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

- 申立費用の助成には、対象者又は後見人等が申請する必要があります。(申請書類参照)

- 市長申立ての場合、申立費用は、一旦は市で負担しますが、家庭裁判所から申立費用の負担に関する命令が出されたときは、対象者又は後見人等に対して求償します。

助成対象者

住所要件(次のいずれかに該当する者)

- 市内に住所を有する者。ただし、保険者等(注1)が本市以外の市区町村になっている者を除く。

- 保険者等のいずれかが本市になっている者

(注1)保険者等とは

- 介護保険の保険者

- 国民健康保険の保険者

- 生活保護法の規定による保護の実施機関

- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関

経済的要件(次のいずれかに該当する者)

- 生活保護受給者

- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

- 次のいずれにも該当する者

- 住民税非課税世帯

- 預貯金等から助成を受けようとする申立費用又は報酬の額を控除した額が50万円以下であること。

- 成年後見制度を利用するために活用できる資産(居住用不動産を除く。)がないこと。

助成の内容及び助成額

| 項目 | 助成の内容 | 助成額 |

|---|---|---|

| 申立費用 |

収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用 |

家庭裁判所が決定した申立費用の範囲内 |

| 報酬 | 後見人等への報酬 | 家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内 在宅:(上限)28,000円/1か月 施設入所:(上限)18,000円/1か月 |

注:報酬付与対象となる通算の期間によって算定し、その期間に1か月未満の端数があるときは、その端数は1か月とする。

申請書類

- 申立費用・後見人等の報酬助成申請書(第3号様式)(Word/15KB)

- (申立費用の場合)後見等の開始に係る審判決定書の写し 及び申立費用を支払ったことを証明する書類

- (報酬の場合)報酬付与の審判決定書の写し

- (後見人等が申請する場合)登録事項証明書

- 財産目録の写し等資産状況の分かる書類

- その他本市が必要と認める書類

助成の決定

- 申請内容を審査し、助成の可否が決定したときは、申請者に対して、その結果を通知します。

- 助成の決定を受けた人は、申立費用・後見人等の報酬助成請求書(第5号様式)(Word/16KB)により、決定された助成金を請求してください。後日、対象者名義の口座に振り込みます。

- 助成を受けた人は、対象者の資産状況又は生活状況に変化があったときは、後見人等の報酬の助成に係る資産状況等変更届(第6号様式)(Word/15KB)を提出してください。

申請窓口

地域共生推進課(本庁舎2階) 0463-82-7392

制度についての相談窓口

成年後見利用支援センター

成年後見制度に関する相談や手続きなどの支援のほか、制度内容を紹介する講座等を行っています。また、親族後見人のサポートも行っています。

- 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から午後5時

注:土曜・日曜・祝日は除きます。 - 所在地:秦野市緑町16-3

- 電話番号:0463-84-7711

地域高齢者支援センター

高齢者の身近な相談窓口として市内7か所に設置されている高齢者支援センターでもご相談いただけます。各地区の問合せ先は、地域高齢者支援センターのページをご確認ください。

専門職団体が設置している相談機関

| 機関名 | 電話番号 |

|---|---|

| 神奈川県弁護士会 成年後見センターみまもり | 045-211-7720 |

| 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートかながわ(司法書士会) | 045-640-4345 |

| 公益社団法人神奈川県社会福祉士会 成年後見ぱあとなあ神奈川 | 045-314-5500 |

| 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(行政書士) | 0120-874-780 |

その他の支援

日常生活自立支援事業

成年後見制度とは別に、判断能力に不安がある方、高齢者、障がい者の方に対して、福祉サービスの利用支援、預貯金の引出しや公共料金の支払い等の日常的な金銭の管理、預貯金通帳などの預かりの手伝いをするサービスです。

問合せ:秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711

はだのエンディング応援事業

秦野市にお住まいのひとり暮らしの方を対象に、ご自身が亡くなった後の葬儀・納骨、行政機関への届出、公共料金の精算などを、予めお預かりしたお金の範囲内で行うサービスです。

問合せ:秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711

終活支援 あなたに合った支援をみつけよう

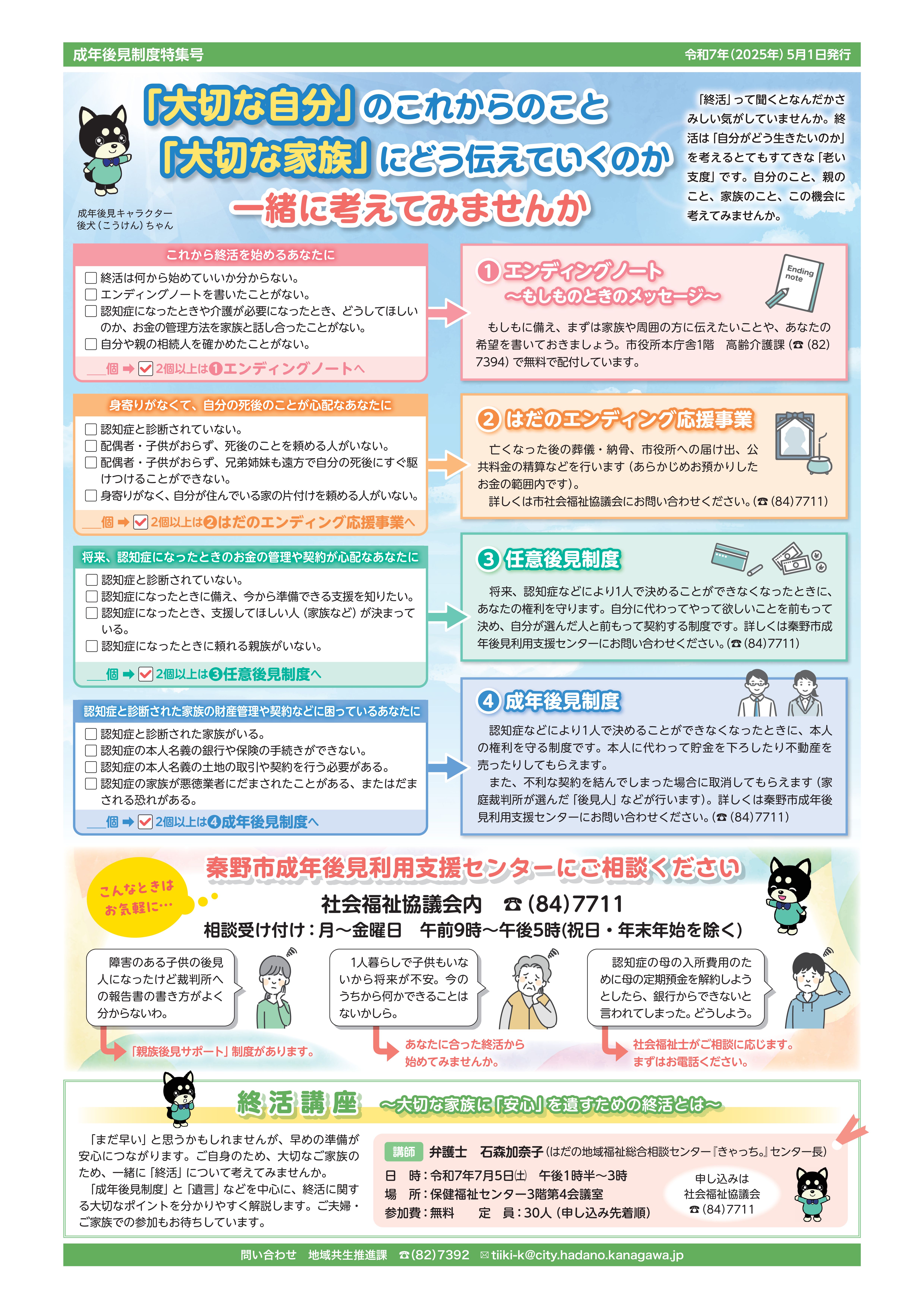

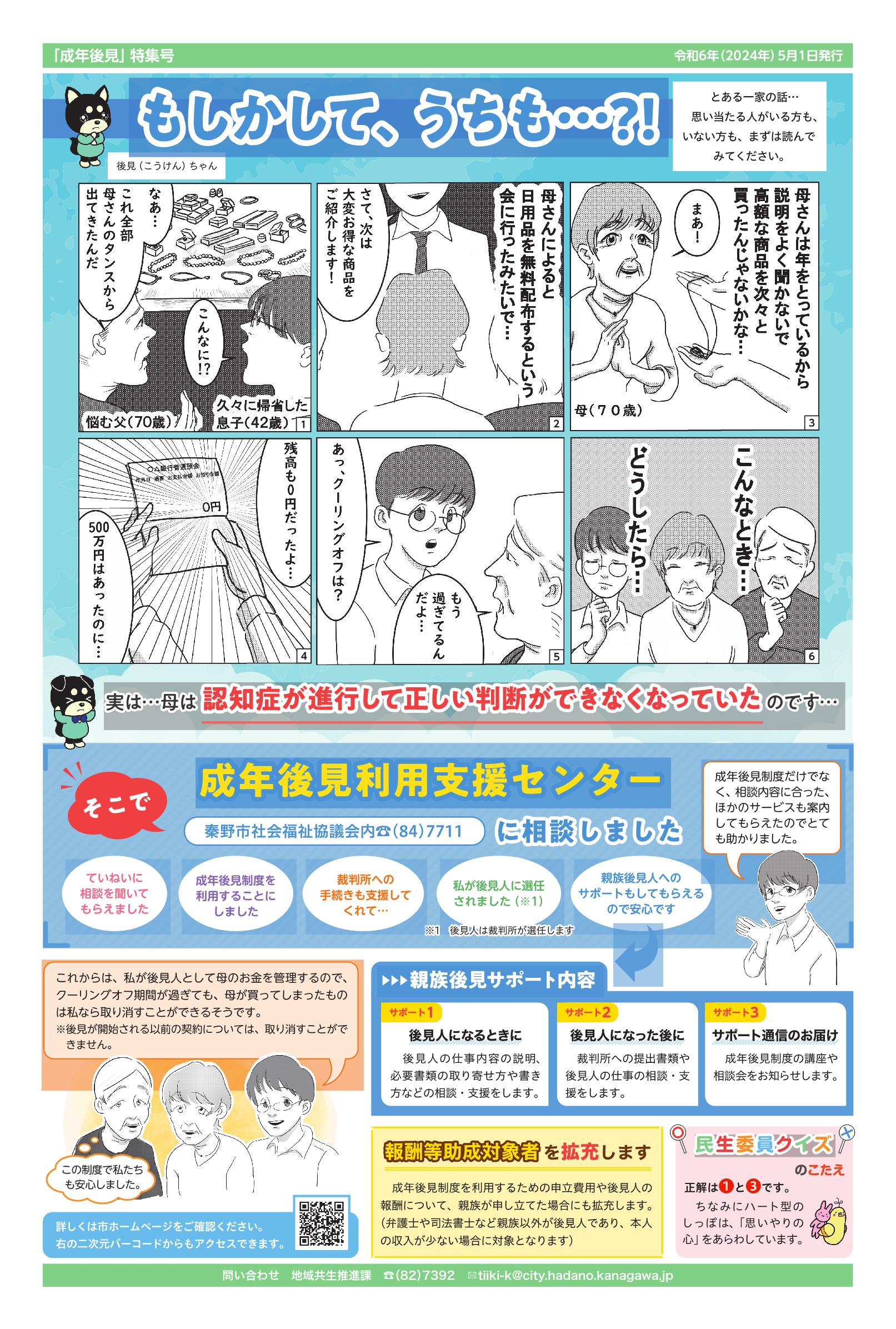

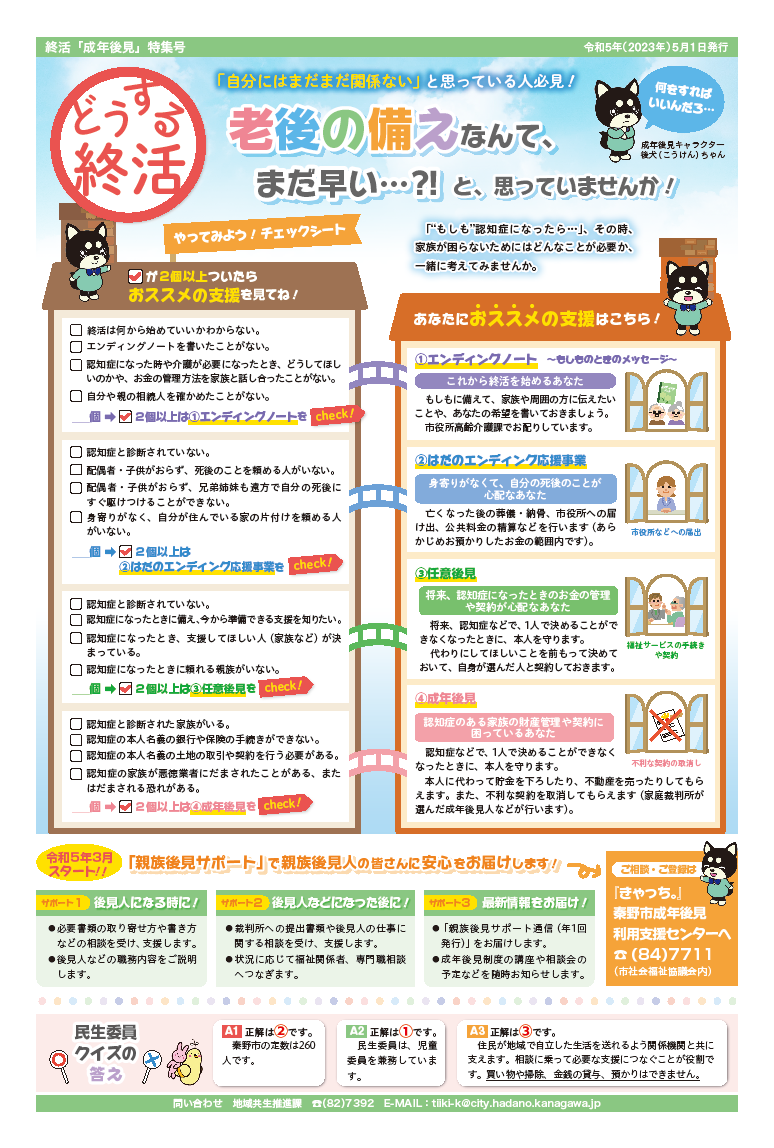

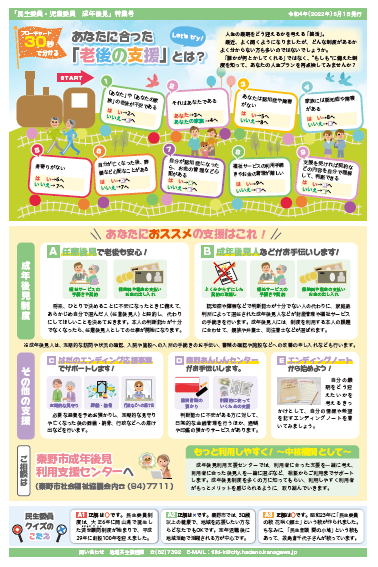

終活支援として、成年後見制度などのあなたに合った支援を広報はだの特集号で掲載していますので、以下のリンクからご確認ください。

令和7年5月1日発行広報はだの「民生委員・児童委員 成年後見」特集号(PDF/3MB)

令和6年5月1日発行広報はだの「民生委員・児童委員 成年後見」特集号(PDF/3MB)

令和5年5月1日発行広報はだの「終活 成年後見」特集号(PDF/1MB)

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 地域共生推進課 共生社会推進担当

電話番号:0463-82-7392