2024年1月~

問い合わせ番号:17037-2835-8765 更新日:2024年12月1日

「宮永岳彦記念美術館」では、宮永作品を順次、展示しています。

より多くの皆様に、この貴重な文化芸術資源を知っていただくため、「Miyanagaコレクション」と題して、宮永作品の紹介をしています。

- 現在開催中の展示企画は、「宮永岳彦 何者?」展のページへ

『松坂屋全店歳暮大売出し』ポスター

解説

豪華な毛皮のロングコートをはおり、ヴェール付きの帽子や手袋で装ったマダムがショッピングをする様子が描かれた松坂屋のポスター。このポスターは、戦後間もない1950年代初めのころのものです。焼け野原になった東京が急速に復興し、活気づく中で、おしゃれな女性のポスターは注目されたことでしょう。

当時の宮永は松坂屋銀座店の宣伝部に所属し、ウィンドウディスプレイや各種ポスターを手がけました。最先端ファッションを着こなす女性を颯爽と描き、流行の装いをしてみたいと、購買意欲を高めることに成功します。その感性や技術により、宮永は商業美術界のスターとなり、各観光ポスターや企業ポスターなどを多く製作しました。

宮永の活躍は戦後の日本の商業デザインの発展と重なり、結果的に当時の風俗文化そのものを映し出すことになりました。

※ 広報はだの令和6年12月1日号掲載。

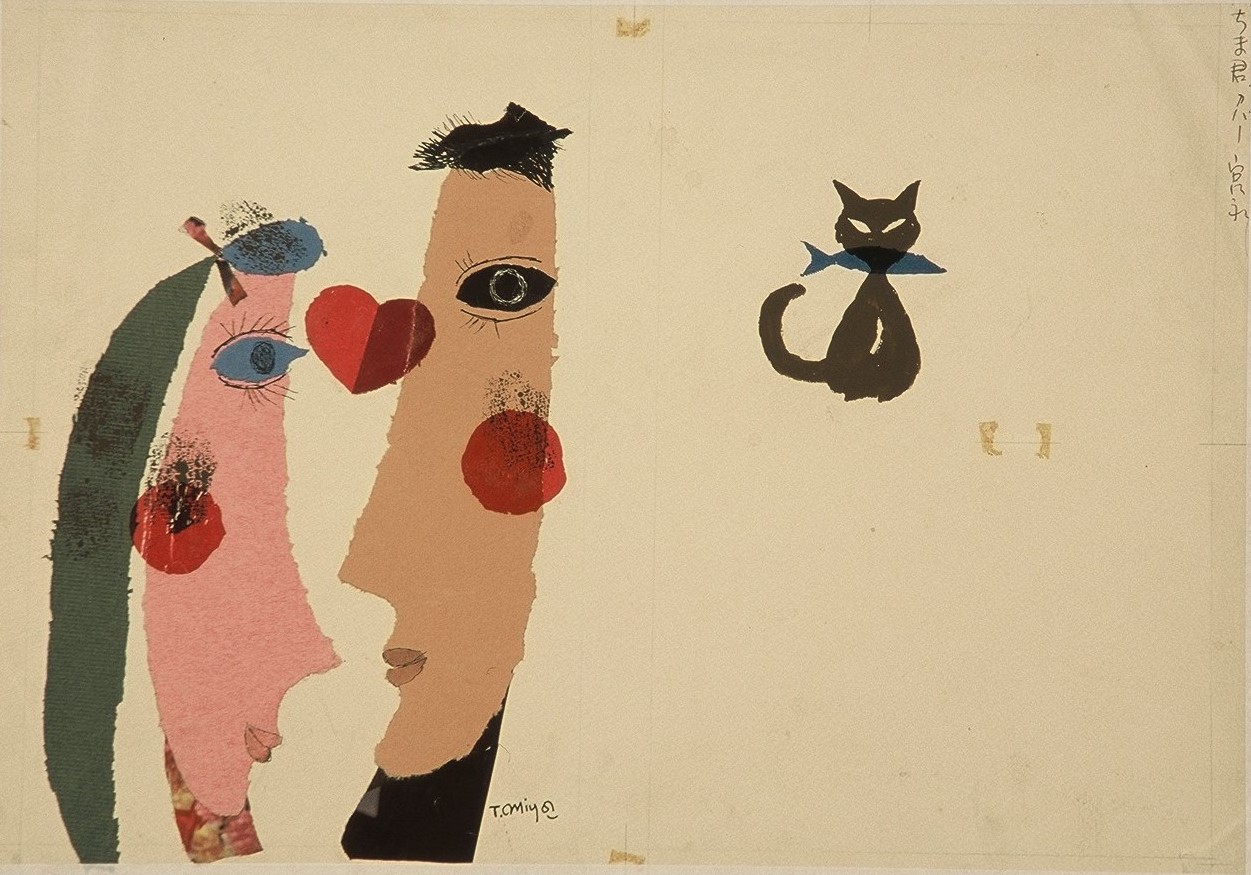

≪ヘチマくん 遠藤周作著≫

解説

標題になっている「ヘチマくん」とは、主人公である豊臣鮒吉のあだ名です。太閤秀吉の末孫で、容貌風采がヘチマのように面長でモッサリとしているところから付けられました。人を疑うことを知らない、底抜けに善良なヘチマくんが巻き込まれる事件を描いた、遠藤周作著のユーモア長編作です。

宮永はこの作品の装幀画を描いています。ちぎり絵の手法を取り入れ、インクやカラーフィルムをのせる独自の作画で、不器用で純朴なヘチマくんの魅力が表現されています。

魚を咥えて澄ましている黒猫、丸い真っ赤な頬っぺた、向かい合う女性との間に描かれたハート等、可愛らしくほのぼのとした雰囲気を感じさせます。当時この本を手に取った読者は、宮永の装幀に心を掴まれたことでしょう。

宮永の温かくユーモラスな装幀画は、狐狸庵先生こと遠藤周作の明朗で軽快なタッチをより魅力的にしているのです。

煌

解説

宮永はヨーロッパへ取材旅行に行った際、パリのサント・シャペル教会のステンドグラスに心惹かれ、美人画の背景に取り入れるようになります。「光と色、これを描こうと思った」と語り、ステンドグラスから注がれる荘厳な光を浴びた女性の高潔さと、光と影が織りなす神秘的な世界を表現しました。

椅子に腰かけ、左手を首に添えている仕草、やや視線を逸らした表情、それらは「宮永美人」と称される代表的な構図です。

本作品は、開発途上国の目の不自由な子供を支援する認定NPO法人の代表者が、テレビ番組に出品した作品です。その活動に共感し、作品を購入した方のご厚意により、当美術館へ寄贈していただきました。

宮永はこの作品が、他国の目の不自由な子に光を与え、巡り巡って里帰りした幸運に、万感の思いを抱いていることでしょう。画家として、昭和から遥かな時を経て紡がれた夢の続きを未来に託しながら。

沖縄糸満風景

解説

返還前の沖縄を取材で訪れて制作した作品です。画家の心象が簡潔な色彩と力強い描線で表現されています。

宮永は、日本であって日本でない沖縄を眺めて複雑な感情になり、「南国というようなロマンティックなものにはほど遠く、戦跡を訪ねる度に戦時中がしのばれて胸がいっぱいになることがしばしであった。」と語りました。一方で中城城址に漂う詩的な雰囲気にひたり、沖縄の中核に触れた気持ちで安堵したそうです。当時の沖縄に感じた様々な思いを、素朴な風景に込めて描いているのがなんとも宮永らしいです。

1950年代に入って日本に流入してきた欧米の新芸術思潮に触発され、宮永は絵具に砂や石を入れたりタバコの粉と混ぜたりして絵肌を作る表現方法を研究し、作品に取り入れました。本作においても、ザラザラした質感や重厚感が、荒々しくも大胆で独特な深みをもたらしています。

華やかな雰囲気の美しい女性像で知られた宮永ですが、何気ない日常の一瞬を切り取ったような風景画も描いていて、その多才さに驚かされます。

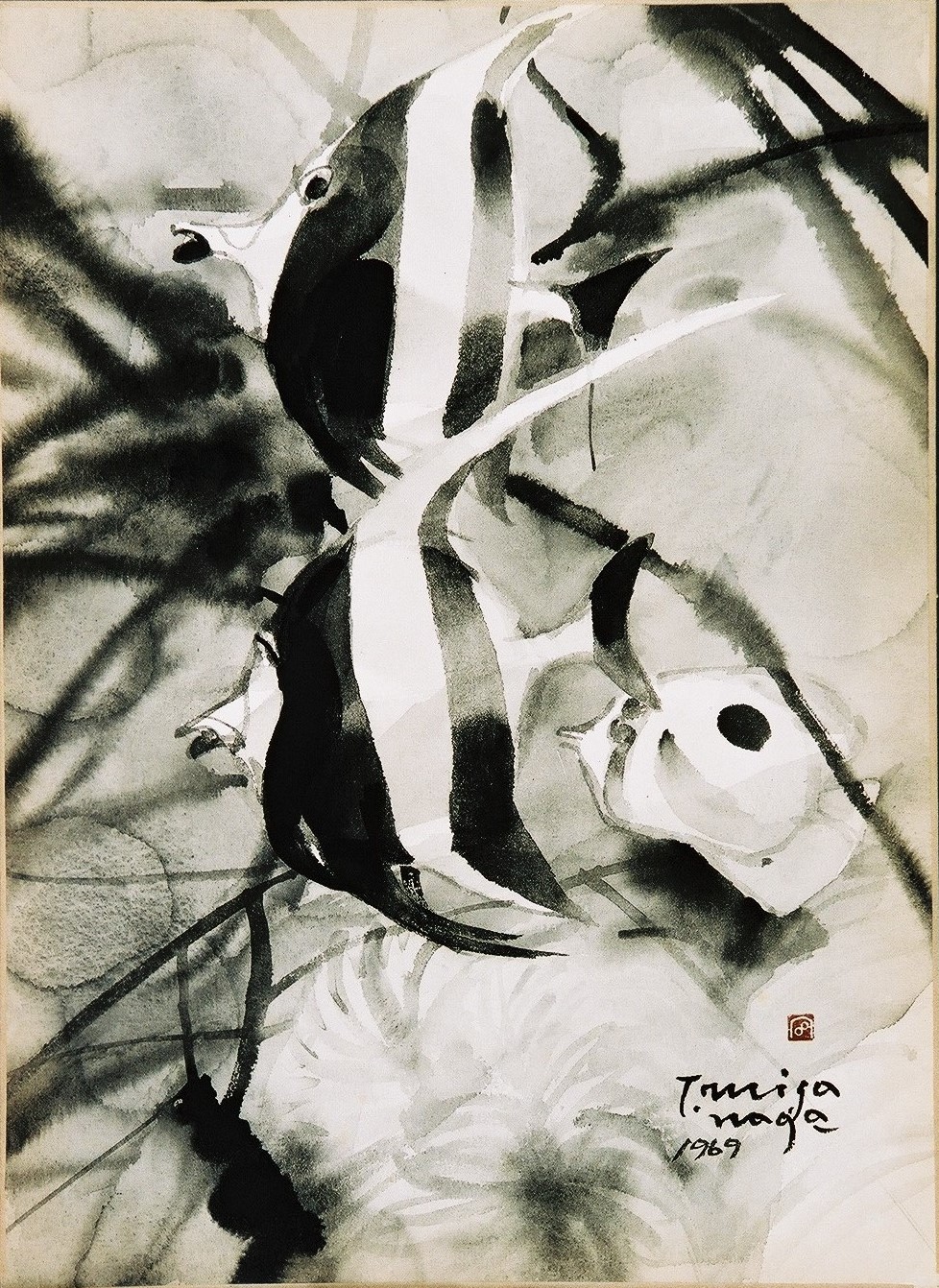

熱帯魚

解説

涼しげな熱帯魚が水墨画で描かれています。白と黒のコントラストではっきりと描かれた魚の背景は、水墨画独特の墨のぼかしやにじみで表現され、水草の中を生き生きと泳ぐ熱帯魚の様子がうかがえます。

洋画家の印象が強い宮永ですが、水墨画の運筆の修練は名古屋市立工芸学校在学中から積み重ねており、1968(昭和43)年より水墨画個展を数回開催しています。

「新しい水墨画を…」との意識を持ち、通常は和紙に描かれる水墨画にフランス製の水彩紙アルシュを取り入れることにより、偶然性が高いにじみの効果を意図的に描出することに成功しました。

水墨画の技法は、早くからポスターや挿絵、童画、そして宮永美人画にも生かされています。美人画における、ふわりとした髪の描き方などは水墨画の濃淡技法やぼかしの技法によります。

ヨーロッパの古典的な技法と水墨画の東洋的な技法が融合された表現方法は、後に「光と影の華麗なる世界」と称される宮永芸術の礎となりました。

『黎』

解説

美術館の絵画展などで「リトグラフ」という表記を目にしたことがある方は多いと思います。

リトグラフとは、平らな石や金属板の上に描画して印刷する版画のことです。版面を彫ったりせずに、平らな版面のまま印刷するので平版画と呼ばれています。リトグラフは水と油の反発する性質を利用する化学的な版画なので、描写したものをそのまま紙に刷ることができます。

作業工程が多く時間もかかりますが、多色刷りをすることによって、艶のある独自の質感や複雑な色合いを表現することができるのです。

宮永はリトグラフの全ての版を自身が直接描いていたそうです。この作品の繊細で瑞々しいタッチは、宮永の色彩感覚の豊かさと素描力の確かさの相乗効果で生まれたものといえるでしょう。

女性の肌には艶と透明感があり、目鼻立ちは細い線で丁寧に描かれています。頭髪とドレスはボリュームが感じられ、色の重ね方に宮永独自の技法が見られます。

油彩画には無い軽やかさと重ねた色刷りの味わいをじっくりとご鑑賞ください。

『オール読物』昭和38年6月号

解説

水色を基調とした爽やかな色合いで、梅雨の季節に清々しい一枚です。雨の中、ショッピングを楽しみ、パラソルの中で一休みするところでしょうか。大きな傘に隠れた、この美しい女性の装いは?想像力をかき立てられます。

構図の半分を傘が占め、表紙画には珍しく洋服が描かれていません。傘や帽子、イヤリングとアイテムはシンプルですが、ふとしたしぐさや表情、詳細な帽子の形状に、宮永の創意と技巧が凝縮され、女性の凛々しさを際立たせています。

宮永は『オール読物』の表紙を6年間にわたり担当しました。「表紙は色気だよ。目と口、ここに色気が出る」と語っており、表紙を飾る女性たちのエレガントで何とも言えない色っぽさに魅了されます。

時代の流行を敏感に捉える才覚に長けていた宮永は、戦後の荒涼とした社会に彩りを、高度経済成長期には人々に憧れや夢をもたらしました。そしてその卓越したセンスで、グラフィックデザイナーとしても活躍しました。

『装』

解説

リラックスした様子で椅子に座り、何かを思案しているような女性が軽快な筆遣いで描かれています。自然なポーズや意思を感じられる表情で宮永らしい魅力的で洗練された女性像です。

それまで3~4年続けて描いていたフラメンコを踊る女性の激しい動きを表現したフラメンコシリーズから、ヨーロッパの民族衣装をまとって椅子に座る女性の動きを抑えたクラシックな雰囲気で描く民族衣装シリーズへと作風が変わる1970年の作品です。フラメンコの動的なリズムを表現した、走るような筆遣いと無駄のない運筆で静かに座る女性を描いていて、宮永が新たな表現方法を模索している様子を感じることができます。

若い頃から油彩画、ポスター、挿絵、表紙画と多彩で精力的な活動を続けてきた宮永ですが、この作品を描いた50歳目前に油彩の制作に専念することを決意しました。

※ 広報はだの令和6年5月1日号掲載。

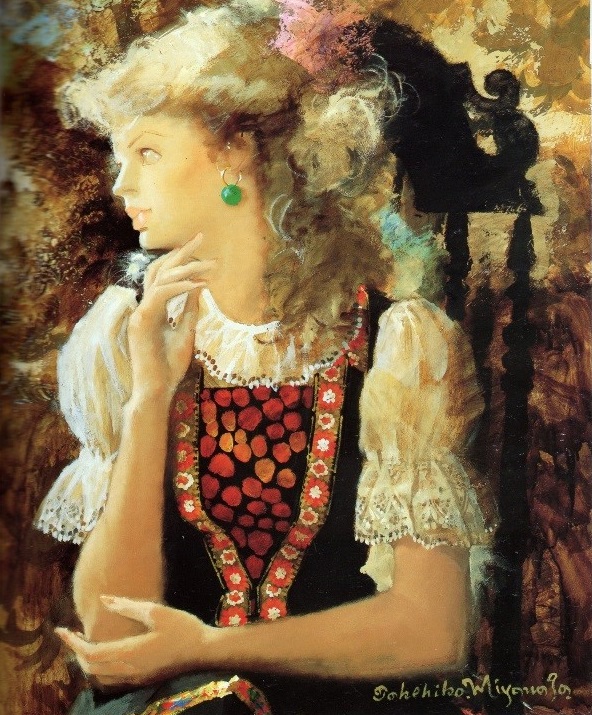

『讃(絶筆)』

解説

晩年の豪華絢爛な衣装の美人画から一転、かわいらしいレースのついた服を着る女性。画面中央に宮永が一番好きな色、エメラルドグリーンの耳飾りが輝き、どこか遠くを見つめるようなまなざしが印象的です。ふわふわとした髪の描写や大胆に描いているのに繊細に見える襟や袖の様子に宮永の美人画の技法の特徴が見られます。

第29回二紀会委員秀作展に出品するためにこの作品を描き上げ、再入院した宮永はわずか19日後に68歳の生涯を終えました。「結局、本質は変わらない。若い頃描こうとしていた世界をまた描いている」という言葉を残しています。

戦後、絵筆一本で自分の感性を磨き、表現し続けた宮永岳彦が最後に何を思ってこの絵を描いたのか。平成の時代まで宮永が長命であったらどんな作品が残せたのか。激動の昭和とともに駆け抜けるように生涯を終えた宮永の人生に思いを巡らす作品となっています。

人物

解説

クロッキーはフランス語で速写の意味で、対象を素早く描画すること、またはそうして描かれた絵そのものを指します。短時間で人体や動物など動きのあるものを的確に捉えるための訓練として行われます。

宮永の描くクロッキーは、モデルの持つ雰囲気までも画面に映し出していて、彼女の視線の先の景色が見えてくるようです。補助線をとらなくてもアウトラインだけで一気に形が決まっているのは、沢山の習作を経て得た技術の確かさを物語っています。宮永のクロッキーは完成された作品としての魅力を持っているのです。

このクロッキーは「宮永岳彦絵画教室」で描いたもので、教えている生徒たちの横で描いていたそうです。作品が出来上がっていく過程を間近で見ることは、生徒たちにとって貴重な体験であり、自らの画力を伸ばす糧となったに違いありません。

一本の線にこだわり続けた宮永の情熱がより一層感じられるのではないかと思います。

翔<ボッティチェルリ「プリマヴェラ」想>

解説

ヨーロッパの美術館でボッティチェリやベラスケスらの作品にインスパイアされた宮永。そこでルネッサンス期の名作を宮永流にアレンジし、現代に蘇らせようと考え、巨匠への想いと賛美を捧げた連作に挑みました。

1970年代の多くの作品が一人静かに座る女性なのに対し、「回想のルネサンスシリーズ」といわれるこの作品では、女性群像の躍動する美しさが表現されています。薄衣を纏い、艶やかに舞う女性たち。衣から透けて見える肌や、軽やかになびく衣の繊細な質感。いずれも宮永の卓越した筆遣いが際立っています。さらに構図やポージングは自由になり、華やかさを増してドラマチックなものへと展開していきました。

うららかな春の陽射しを浴びた優美な女性たちは、さながら楽園にいるようで心安らぎます。この機会に壮大なスケールの作品を心ゆくまでご堪能ください。

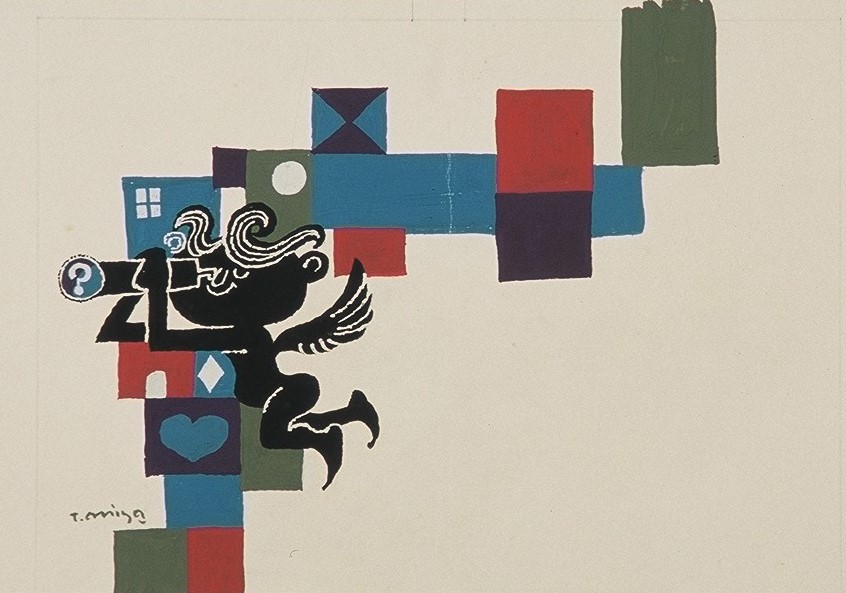

佐野洋『見習い天使』(新潮社)装幀

解説

「光と影の華麗なる世界」と称される美しい油彩画で知られた宮永ですが、商業デザイナーとしても活躍していました。その一端である挿絵や装幀原画などの作品も数多く残しています。当時軽視されがちだったこれらの分野ですが、宮永は「挿絵には挿絵の美学がある」と画家としての強い意志をもって制作にあたりました。多彩な作風によって物語の世界観や時代の息吹を表現し、挿絵や装幀を単なる添え物ではなく絵画作品として昇華させ、結果的に挿絵というジャンルの地位自体も引き上げていきました。

『見習い天使』は読売新聞社の週刊誌「週刊読売」に1961年から1962年にかけて20回にわたって連載されたもので、挿絵を宮永が担当しました。また1963年に新潮社から単行本が出版された際には、装幀画も描きました。

2023年9月10日に、ちくま文庫で完全版として再度刊行するにあたり、宮永が描いた挿絵も再録されることとなりました。

※ 広報はだの令和6年1月1日号掲載。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:文化スポーツ部 文化振興課 文化振興担当

電話番号:0463-86-6309