はだの浮世絵コレクション【2025年1月~】

問い合わせ番号:17350-1498-0542 更新日:2025年12月1日

「はだの浮世絵ギャラリー」では、秦野市が寄贈を受けた浮世絵1,904点を順次、展示しています。

より多くの皆様に、この浮世絵という貴重な文化芸術資源を知っていただくため、「はだの浮世絵コレクション」と題して、浮世絵作品紹介をしています。

「風俗三十二相(ふうぞくさんじゅうにそう)さむさう 天保年間深川仲町芸者風俗」月岡芳年(つきおか よしとし)

「◯◯さう(そう)」というタイトルがつけられた「風俗三十二相」は、江戸後期から明治までの色々な年齢や身分、職業の女性たちの日常の様子を描いた32点の美人画です。

「風俗三十二相 さむさう」は、天保年間(1830年~1844年)の深川の芸者を描いています。この女性は長時間外にいたためなのか、手に持つ傘は雪で白く覆われています。吹雪に帯や髪は乱れ、渋い着物の下から見える赤い襦袢(じゅばん)が印象に残る作品です。

強い風に負けないように腰を落として傘を脇に抱えて抑えている姿の深川芸者が粋に描かれています。

「千代田之大奥 茶の湯廻り花」楊洲周延 (ようしゅう ちかのぶ)

『千代田之大奥』は、明治になってから江戸時代を懐かしみ、他言が厳禁だった千代田城(江戸城)の行事や生活の様子を描いた作品です。

楊洲周延の手掛けた『千代田之大奥』は、外国から入ってきた鮮やかな赤色インクを取り入れたり、着物の半襟の白い部分に空摺り(からずり)という凹凸を付ける表現を使うなどの手間をかけ、豪華な作りになっています。

廻り花は、お茶の作法より花生けを中心としたもので、画面にも花を生ける様子や床の間や竹の花入れや棚に美しい花が添えられています。

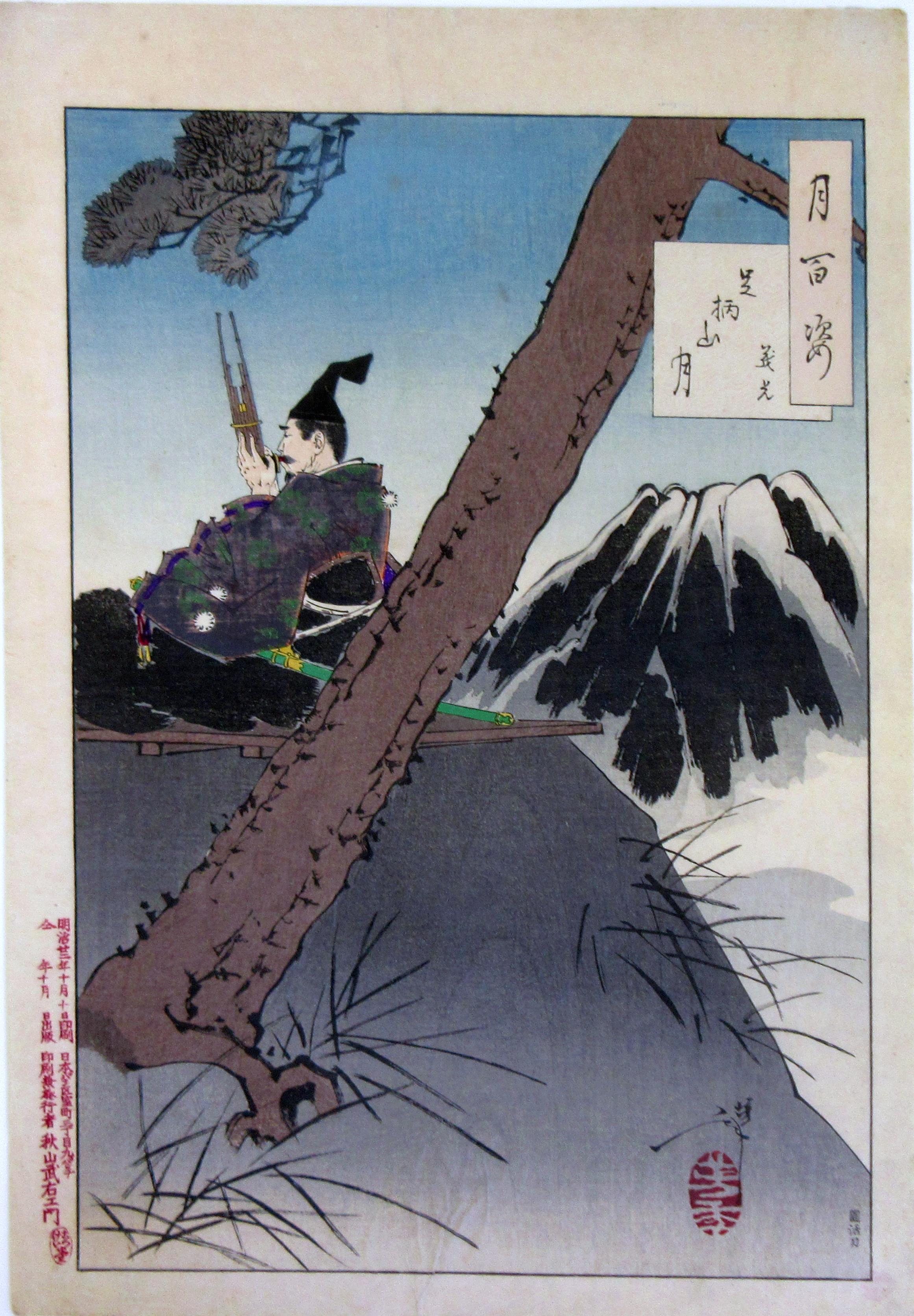

「月百姿 足柄山月 義光」月岡芳年 (つきおか よしとし)

『月百姿』は、晩年の月岡芳年が心血を注いで描いた代表作です。芳年は、歌川国芳に入門し、落合芳幾とともに『英名二十八衆句』を手掛けました。また、西洋画の技法も取り入れ、新聞の挿絵なども担当し、明治の浮世絵界の第一人者となりました。

「足柄山月 義光」とは、源義光(みなもとのよしみつ)のことで、笙(しょう)の師匠・豊原時元(とよはらのときもと)から伝授された秘曲を足柄山で奏で、時元の息子・時秋(ときあき)に託したという場面です。

月岡芳年は、残酷なシーンの「血みどろ絵」を描いた作品が注目されていましたが、『月百姿』は大蘇芳年と号したすっきりとした色合いの画面からも、その筆力がうかがえます。

「御意叶ひ大入りを鳥尽 かもめ きられ与三郎」 三代歌川豊国(うたがわ とよくに)

『御意叶ひ大入りを鳥尽』は、 歌舞伎の中で鳥が出てくる場面を描いた揃物です。

嘉永7年(1854年)8月に亡くなった八代目市川団十郎の当たり役、「与話情浮名横櫛」(よはなさけうきなのよこぐし)の切られ与三郎を描いています。

与三郎は、江戸の伊勢屋の若旦那でしたが、木更津でお富と恋に落ちて逢引きが見つかり顔にも刀傷を受けてしまいました。

この図は、伊豆沖の小島に流罪となった与三郎が、島を抜け出して難破し岩に打ち上げられた場面で、必死に岩にしがみついている場面が描かれています。

「かゐこやしなひ草 第四」 北尾重政(きたお しげまさ)

『かゐこやしなひ草』は、ふ化から飼育、製糸、反物のできるまでの養蚕の仕方を12枚の揃物で描いています。後に喜多川歌麿が手掛けた「女織蚕手業草」などの元になったともいわれています。

この作品は江戸時代中期の浮世絵師・北尾重政の作ですが、同時期に活躍した勝川春章と6枚ずつ分けて担当し、女性の手仕事である養蚕の姿を紹介しています。

『かゐこやしなひ草』第一~第十二の絵図には、蚕種の孵化から飼育、製糸、反物のできるまでが描かれていて、この画面の右上には、「蚕(かいこ)第四度めの休(やすみ)をば大ねぶりともいう」と説明しています。

たすき掛けをして手ぬぐいをかぶって作業している女性たちは、中性的なほっそりとした美人画を多色刷りの錦のような色合いで表現し、人気となった鈴木春信の描いたような美しい顔立ちです。

「大日本物産図会 下総国醤油製造之図」 三代歌川広重(うたがわ ひろしげ)

「大日本物産図会」は、三代歌川広重が明治10年(1877年)の第一回内国勧業博覧会に合わせて出版されました。日本各地の名産品の紹介とその生産にかかわる人々を生き生きと描いています。

この作品は、現在の千葉県下総の国・野田の醤油の製造の様子です。身の丈以上の大きい樽に麹を入れた桶を運ぶ労働者の顔には厳しい表情が見てとれます。

元々は関西で造られていた醤油ですが、江戸時代後期には関東の濃い醤油が生まれ人気となり、原料の大豆や麹、塩も手に入りやすく運搬の便も良いこの下総で盛んに醤油が造られるようになり、現在でも醤油の名産地となっています。

「東京第一名所 永代橋之真景」三代歌川広重(うたがわ ひろしげ)

三代歌川広重は、安政2年~3年(15歳~16歳頃)に初代広重に入門し、重政(しげまさ)と号しました。三代目を継いでからは、開港や洋装、蒸気機関車など文明開化の活気を、それまでの高価な赤い絵具に代わり西洋から伝わった安価な化学染料を空に使うなど、新しいエネルギー溢れる時代を多く残しました。

この作品には、飛脚に代わる郵便配達員や洋装に洋傘の人物、馬車や人力車といった新しい乗り物だけでなく、着物姿で和傘の親子や天秤棒を担いだ行商人などが描かれ、新旧の時代の移り変わりが永代橋の上を行き交う様子からも表現されています。

初代、二代、三代広重の「永代橋の風景」の作品から「江戸から明治へ」時代の変化を感じることができます。

「三題噺見立絵合 河原崎権十郎の佐野源左衛門」三代歌川豊国(さんだい うたがわ とよくに)

解説

この浮世絵の画題は、謡曲『鉢木』に取材した作品として描かれています。

ある大雪の日に、旅の僧が下野国佐野荘にある佐野源左衛門常世の家に一夜を借りに立ち寄りました。貧窮していた常世でしたが、粟飯を出し、暖をとるために秘蔵の鉢植えの梅、松、桜を火にくべて精一杯もてなしました。

そして、「今は落ちぶれているが、鎌倉にもしものことがあれば“いざ鎌倉”と馳せ参ずる覚悟である。」と心意気を語りました。

後日、鎌倉への招集をかけたのは、最明寺入道と称し諸国を行脚していた北条時頼で、雪の夜にもてなしを受けた際に話していた通り駆けつけた常世に対し、謀られて取られた領地と梅、松、桜にちなんだ荘園を与えたという話はよく知られています。

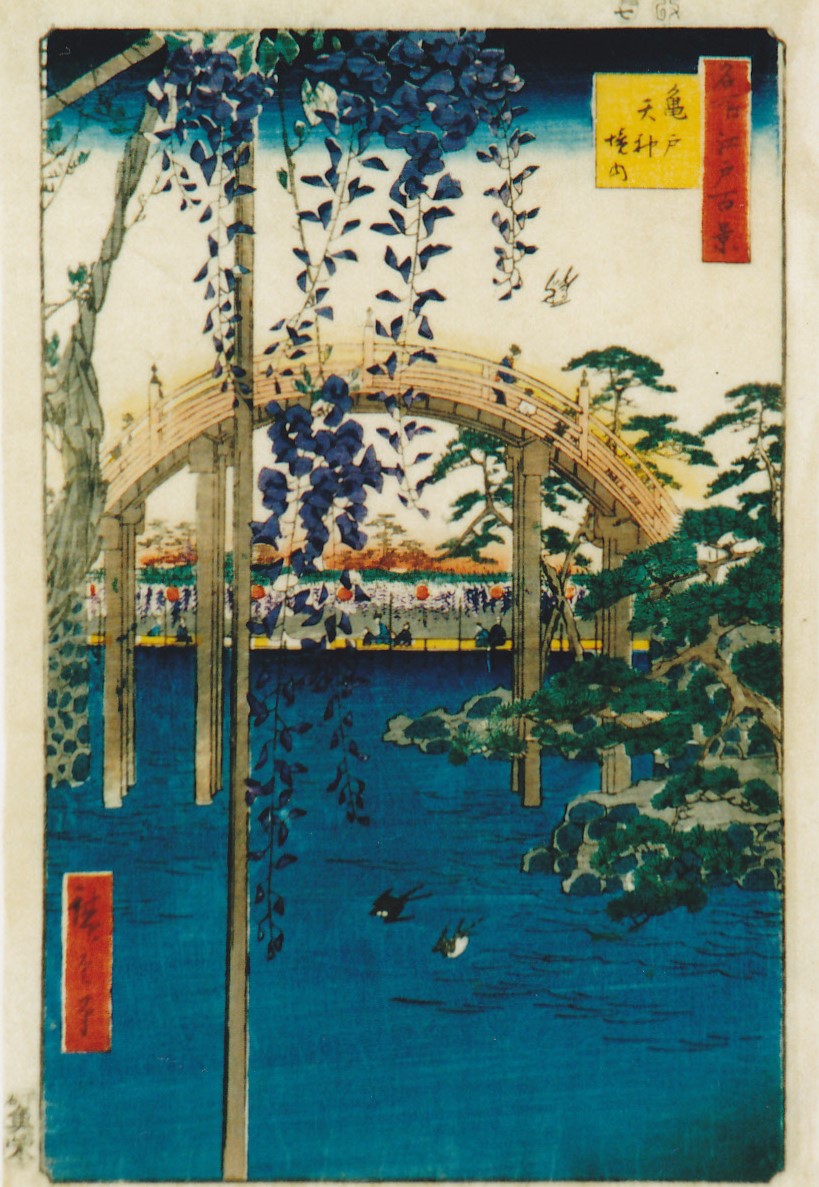

「名所江戸百景 亀戸天神境内(めいしょ・えど・ひゃっけい かめいど・てんじん・けいだい)」歌川広重(うたがわ ひろしげ)

解説

「名所江戸百景」は、歌川広重が亡くなるまでの3年を費やし制作した晩年の代表作です。亀戸天神社には、菅原道真公を祀(まつ)った太宰府天満宮に倣(なら)って造られた社殿や太鼓橋、心字池があり、その周りには藤棚が設置されていました。藤の花の咲き誇る季節には、花見客で大賑わいでした。青い空と池の間の白い空間には、藤棚から伸びた薄紫の藤の花が手前に大きく垂れ、風に揺られている様子が描かれています。

フランス印象派の画家クロード・モネ(1840年~1926年)はこの作品に影響され、自宅に太鼓橋のある日本庭園を造り、「睡蓮の池」の絵を描いたとされています。

「鴛鴦(おしどり)」歌川広重(うたがわ ひろしげ)

解説

鴛鴦(おしどり)は、雌雄がつがいでいつも一緒にいるところから、夫婦などの男女が仲むつまじいことの例えで、吉祥文様や「おしどり夫婦」などとして使われています。

花鳥画は、花や鳥、虫、動物などを描いたものですが、東洋絵画の画題だけでなく、浮世絵版画にも描かれ、文化・文政(1804年~1830年)以降、葛飾北斎や歌川広重も手掛けるようになりました。

歌川広重は、「東海道五十三次之内」といった風景画の印象が強いですが、天保年間(1830年~1844年)に多くの花鳥画を刊行しました。広重は柔らかい筆致と色彩で人気を集め、花鳥画の第一人者となりその地歩を確立しました。

「朝比奈(あさひな)」歌川豊広(うたがわ とよひろ)

解説

「朝比奈」は、新春を寿ぎ正月に演じられる曽我兄弟が父の敵の工藤祐経を討つ『曽我物語』によって一般に知られ、庶民の支持を受けて歌舞伎でも演じられた曽我狂言の中の登場人物です。

この作品は、その朝比奈が大きな袋を担いで、打ち出の小槌(うちでのこづち)を振り、大黒の姿をしている摺物(すりもの)です。

歌川豊広の朝比奈は、戯作者・桜川慈悲成(さくらがわじひなり)が毎年の吉例にしていたという歳旦摺物で、現代の年賀状のように正月に知人に配るために、新作の俳諧・狂歌を記し、縁起のよい絵を添えたものです。

摺物は、趣味人の間で、用紙や絵具、彫りや摺りに贅を尽くし、特別に注文した品として流行しました。

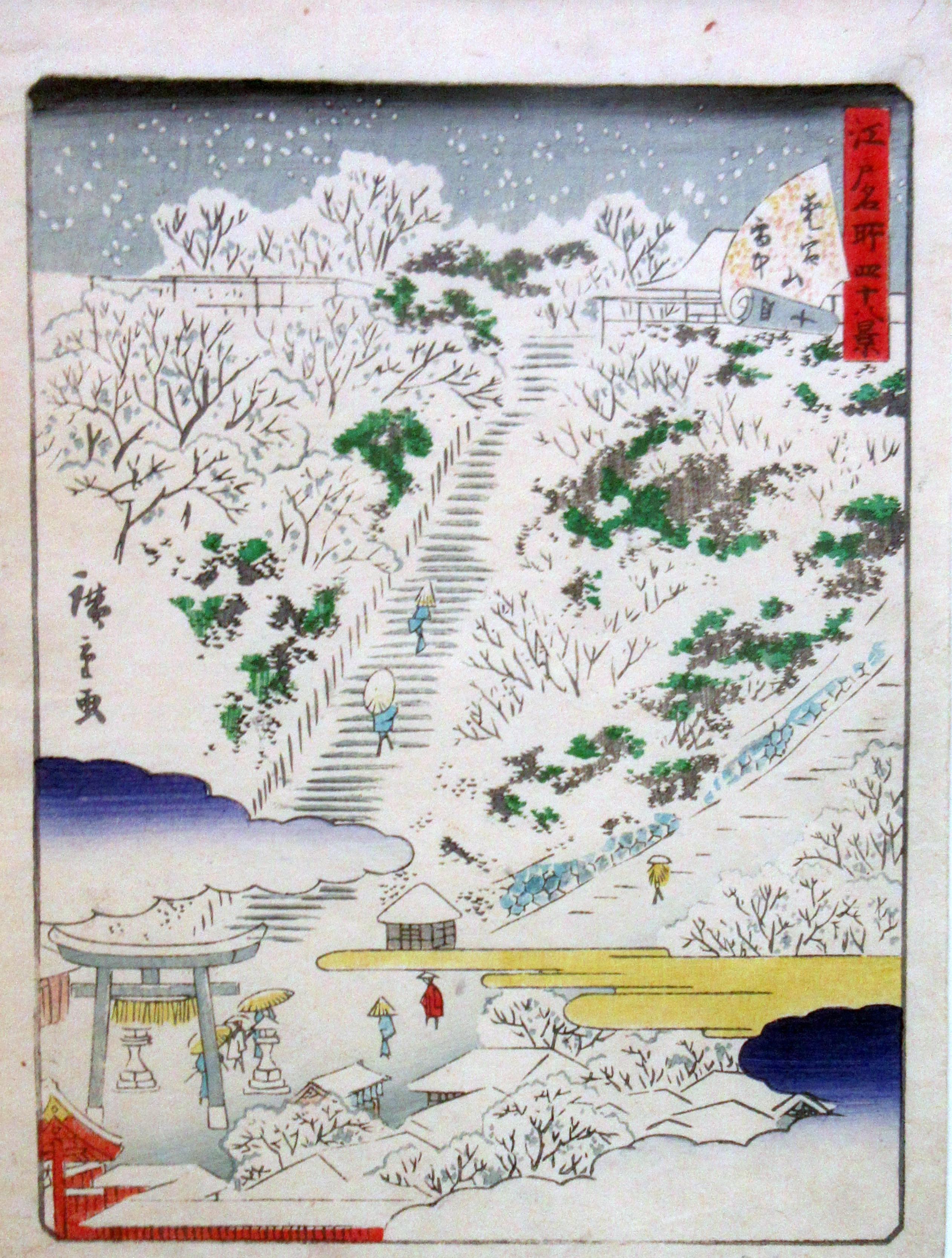

「江戸名所四十八景 四十 愛宕山雪中」二代歌川広重

解説

愛宕山(あたごやま)は、標高約26メートルの山で、江戸時代には、海も見渡せる眺望の良い名所でした。

画面の左下にある鳥居から頂上にある愛宕神社までは、男坂と呼ばれる急な階段がありました。右には比較的なだらかな女坂という階段があり、そちらを昇る人も描かれています。

黒い夜空から降る雪が地上を覆い、白一色の風景に草木の緑や朱色の建物や紫色の霞が映えています。

江戸時代、三代将軍徳川家光が愛宕山の梅を見て、馬で登り取ってくるようにと命じました。誰もが躊躇している中、曲垣平九郎という家臣がこの急な男坂を馬で登りきって梅を献上したことから、多くの人が愛宕神社正面の坂(男坂)を「出世の石段」と呼び、参拝したそうです。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:文化スポーツ部 文化振興課 文化振興担当

電話番号:0463-86-6309