はだの浮世絵コレクション【2023年1月~12月】

問い合わせ番号:16709-8274-1156 更新日:2023年12月18日

「はだの浮世絵ギャラリー」では、秦野市が寄贈を受けた浮世絵1,904点を順次、展示しています。

より多くの皆様に、この浮世絵という貴重な文化芸術資源を知っていただくため、「はだの浮世絵コレクション」と題して、「広報はだの」とともに浮世絵作品紹介をしています。

「見立三十六歌撰之内 大中臣能宣 舎人松王丸」 三代歌川豊国

解説

「見立三十六歌撰」は、「三十六歌仙」の和歌に三代歌川豊国が歌舞伎の名場面の情景を手掛けた見立絵です。

「三十六歌仙」とは、和歌に秀でた36人の代表的歌人のことで、藤原公任(ふじわらのきんとう)が選んだ『三十六人撰』に基づき、柿本人麻呂・紀貫之・在原業平・小野小町などの歌人が選ばれています。

背景には大中臣能宣の「千とせまで かぎれる松も けふよりは 君にひかれて 万代やへん」(ちとせまで かぎれるまつも きょうよりは きみにひかれて よろづよやへん)という和歌が添えられています。

この作品には、『菅原伝授手習鑑』(すがわらでんじゅ・てならいかがみ)に登場する舎人松王丸が描かれています。

「寺子屋」の場面では、大宰府に流された菅丞相(かんしょうじょう):菅原道真(すがわらのみちざね)の子どもの首実検を命じられた松王丸は、身代わりにされたわが子を菅丞相の子ども菅秀才(かんしゅうさい)だと認め、菅原道真への忠義を果たしました。

広報はだの令和5年12月1日号掲載

「風流子供遊(三番叟)」 菊川英山

解説

歌舞伎の顔見世興行は、旧暦の11月が一年のはじまりで、役者は翌年の10月までの契約をしました。その給金が高く千両もあるものを「千両役者」と呼んだそうです。

初日から三日間には、芝居小屋の繁盛や、天下泰平・五穀豊穣などを祈って「三番叟(さんばそう)」の儀式舞踊をおこなうのが通例でした。

この作品は、子どもたちが剣先烏帽子(けんさきえぼし)に鶴の模様の着物といった三番叟の翁の衣装を身に着け、笛や太鼓、鼓や鈴に合わせて踊っている様子が描かれています。

このような伝統舞踊は、各地に伝わる子ども歌舞伎や地芝居などにも受け継がれています。

注:広報はだの令和5年11月1日号に掲載予定でしたが、紙面の都合により見送りました。

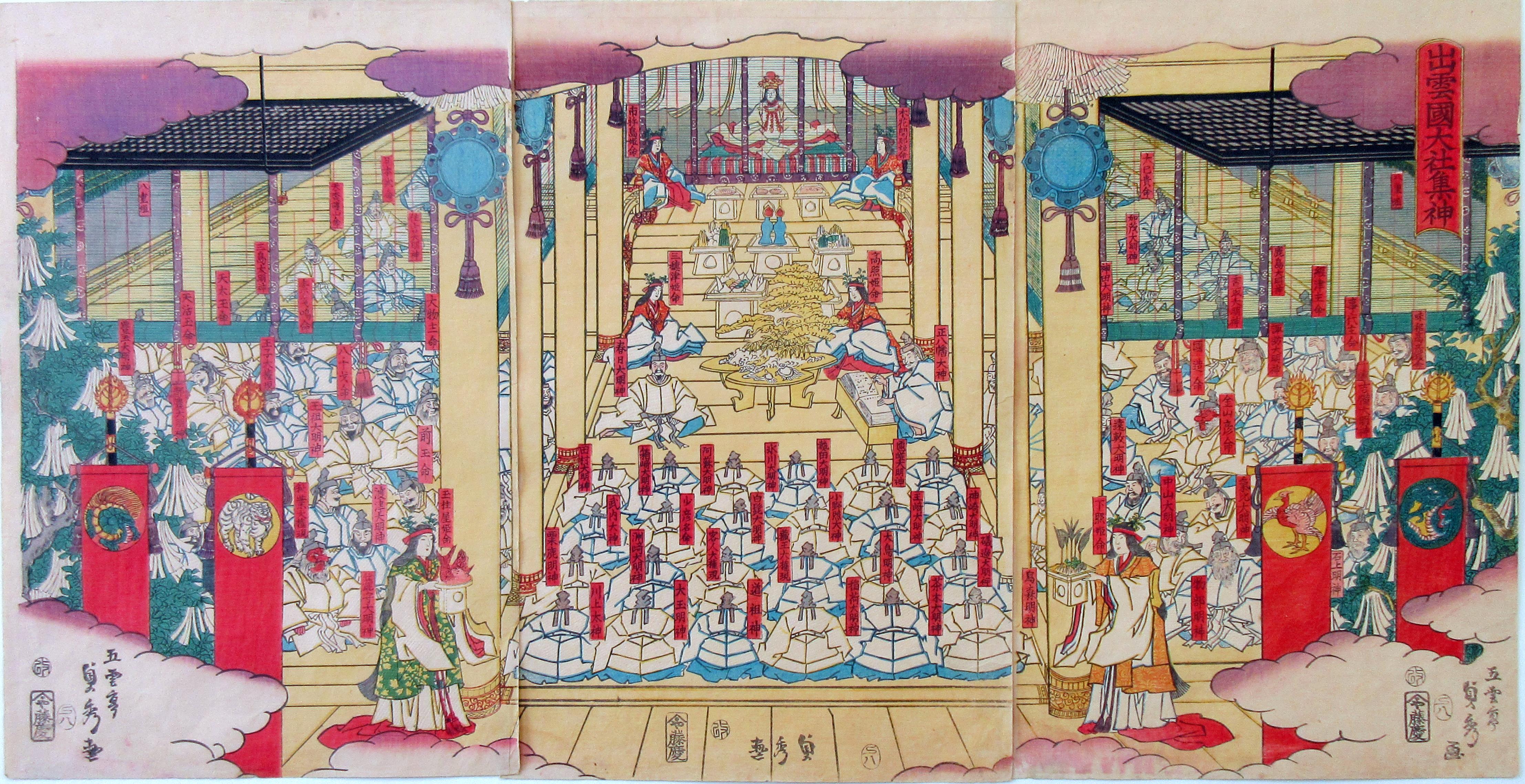

「出雲国大社集神」 歌川貞秀

解説

旧暦の10月は、全国の八百万の神々が出雲大社に集まり、各地の神様は留守になってしまうので神無月(かんなづき)といわれています。出雲ではこの月を神在月(かみありづき)と称し、神様たちは縁結びの相談をしたとされています。

江戸の留守を守るために残ったのは、商売繁盛の神である夷(えびす)様です。一月と十月の二十日に、商家では夷様の像に酒や肴を供えて商運を祈る「夷講(えびすこう)」という盛大な祝宴をおこないました。

この作品は、遠近法を使い奥行きのある社の内部に、天照大神と思われる女性の神様を中心として七十人以上の神様を描いています。

広報はだの令和5年10月1日号掲載

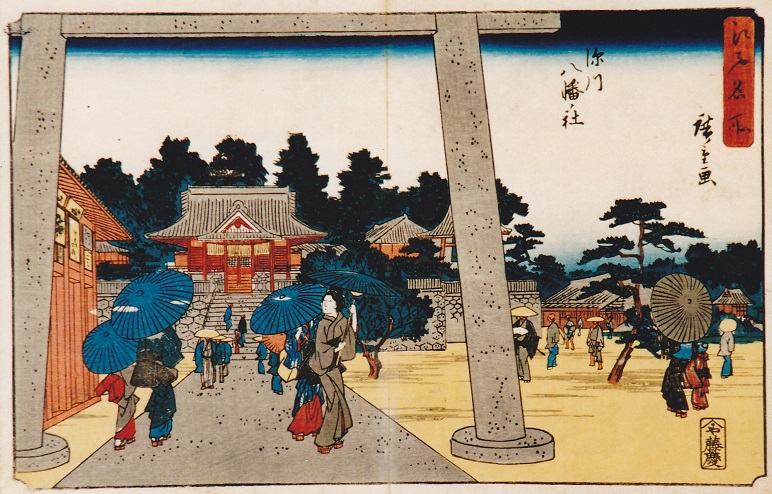

「江戸名所 深川八幡ノ社」 歌川広重

解説

歌川広重は葛飾北斎と共に、役者や美人が中心であった浮世絵に、「風景画」というジャンルを確立させました。名所絵は旅行のガイドブックや絵葉書のような役割も担い、江戸土産としても人気がありました。「江戸名所」は、「江都」「東都」などと題名を変えて、広重が生涯にわたって手掛けたシリーズです。

この作品は、「深川の八幡様」と親しまれていた「富岡八幡宮」の参道を描いています。

上空には美しい藍色の一文字ぼかしが引かれていますが、鳥居はその上にとびぬけて配置され、より大きな存在として表現する工夫が見られます。

遠近法を使って参道の距離感を出し、傘を持つ参拝客と階段を昇る人との対比など、隅々まで細かく配慮されています。一人だけこちらを向いている女性の白い腕や顔がそのしぐさと共に美しく、ふと画面の中に引き込まれてしまいそうです。

広報はだの令和5年9月1日号掲載

「江戸自慢三十六興 両こく大花火」 三代歌川豊国・二代歌川広重

解説

「江戸自慢三十六興」は、江戸の36の名所に名物や行事などを組み合わせた揃物で、登場する人物は三代歌川豊国が、背景を二代目歌川広重が描いた合作です。

両国の川開きは旧暦5月28日で、8月までの三か月間、花火が打ち上げられました。元々は、江戸の飢饉や疫病の退散などを祈願するためのものだったといわれていますが、両国橋には多くの見物人が詰めかけ、川には納涼船がひしめき合い、橋の両岸には料理屋や茶店が並び、江戸っ子は夏の夜空を彩る花火に歓声をあげて楽しみました。

この作品の中の二人の女性は、夜空に上がった大きな赤い花火を見つめ優雅なひと時を過ごしています。船上に立つ若い女性は、赤と水色の朝顔の花をあしらった美しい着物姿で、もう一人の女性はゆったりと楊枝や盃を手にお酒を飲みながら、それぞれの夏を満喫しています。

広報はだの令和5年8月1日号掲載

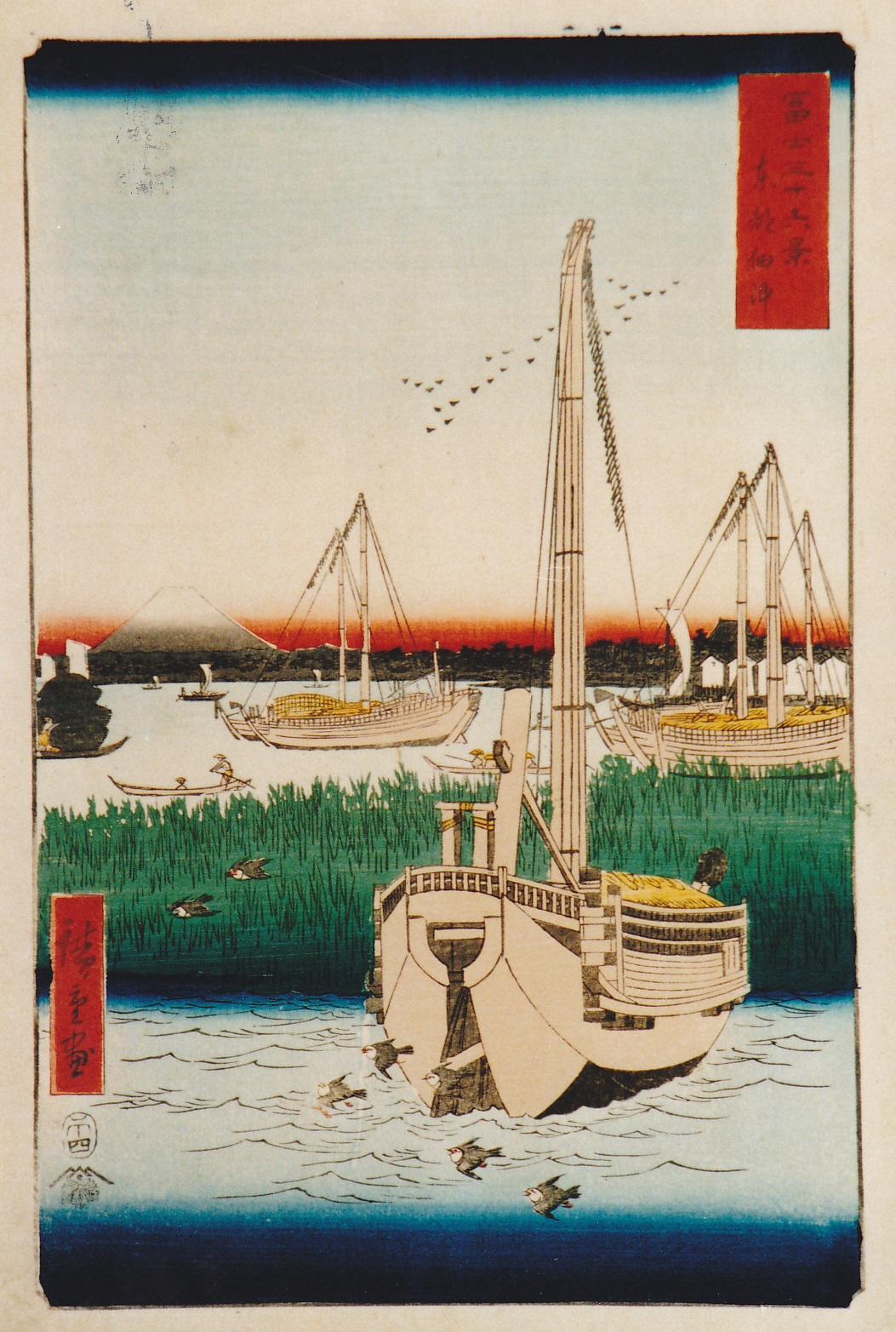

「富士三十六景 東都佃沖」 歌川広重

解説

富士山を描いた葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」は横大判の作品ですが、歌川広重の「富士三十六景」は竪大判(たておおばん)で富士山を描いています。

この作品では、佃島の弁才船(千石船)が手前に大きく描かれていて、富士山は赤く染まった夕焼けの前に添えられているかたちです。

手前には、ねずみ色の体に赤い足の都鳥が数羽横切っている姿や、高い帆柱の先にも上空を飛んでいく鳥が夕暮れののどかなひと時を、広重ならではの視点で表現しています。

現在では高層建築が並ぶ臨海風景ですが、大きな船だけでなく小さな釣り舟で漁をする人も描かれた佃島の風景からは、変わらずに受け継がれている風情を感じることができます。

広報はだの令和5年7月1日号掲載

「相州江嶋巌屋の図」喜多川月麿

解説

相州(そうしゅう)は江戸時代には相模国と呼ばれ、武州(ぶしゅう)・武蔵国とあわさり現在の神奈川県となっています。

江の島は神奈川の景勝地の中でも、江戸っ子たちのあこがれの旅先であり、江戸後期には、江戸から三泊四日くらいの行程で出かけ、鎌倉や大山へと足を伸ばすこともできる人気のある参詣行楽地でした。江の島は弁財天(べんざいてん)をまつり、源頼朝も参詣したといわれています。

浮世絵には風景だけでなく、音曲の神・弁財天を詣でる常盤津や清元、琴・三味線などの団体を描いたものもあり、当時の人気の高さをうかがい知ることができます。

このような浮世絵は、現在のポスターやパンフレットのように、当時の人々も手に取って眺めたりして旅心を誘われたのではないでしょうか。

この作品は、喜多川歌麿の門人である喜多川月麿が描いたものです。ゴツゴツした岩肌を背景して鯛などのごちそうを前に、ほっそりとした歌麿美人よりも、ほほのふっくらとした女性たちが楽しそうに酒宴をしている様子がみられます。

注:広報はだの令和5年6月1日号に掲載予定でしたが、紙面の都合により見送りました。

「東海道五十三次之内 小田原 酒匂川」歌川広重

解説

歌川広重の「東海道五十三次之内」は、街道の整備や流通による旅ブームにより、名所や名物を眺めて旅行気分を味わい楽しむなど、大変人気となりました。名所を描いた浮世絵は手軽な土産としても喜ばれ、広重は生涯で20種類以上の東海道シリーズを手掛け、世界に誇る風景画の代表となりました。

この作品は再刻図とされていますが、評判を呼んだ作品は何度も摺られ版木が摩耗したため再度彫り直されたもので、背後の山や酒匂川を渡る歩行渡り(かちわたり)の人数が少し変わっています。

画面の右上には箱根の山々、そのふもとには小田原城とその手前に広がる宿場が描かれています。小田原は江戸の防衛のため、幕府により酒匂川の架橋や渡船も禁止されていたので、人足によるかち渡しによって渡る方法しかありませんでした。

江戸を出発した旅人は、戸塚あたりで一泊してから箱根の関所や難所の山道を前に、二泊目を小田原で宿泊し疲れを癒したので、宿屋も多く賑わったようです。

広報はだの令和5年5月1日号掲載

「当盛見立三十六花撰 五三の桐 真柴久吉」三代歌川豊国

解説

「五三の桐」は、豊臣秀吉の家紋で、歌舞伎の『楼門五山桐(さんもんごさんのきり)』では、天下の大どろぼう石川五右衛門が、育ての父・武智光秀(明智光秀)の敵である真柴久吉(羽柴秀吉)の命をねらっているというあらすじです。幕府が実在の人物や事件を基にすることを禁止させていたので、名前を少し変えて登場させています。

豪華絢爛な楼門の上で五右衛門が悠々ときせるを手にしている姿とは対照的に、真柴久吉は巡礼の姿で現れます。楼門の上から五右衛門が手裏剣を投げると、とっさに柄杓で受け止め、五右衛門とにらみ合うといった短い演目ですが、桜が咲き乱れる山門の上下で宿敵同士が対峙する「天地の見得」の場面は、浮世絵にも多く描かれ人気がありました。

広報はだの令和5年4月1日号掲載

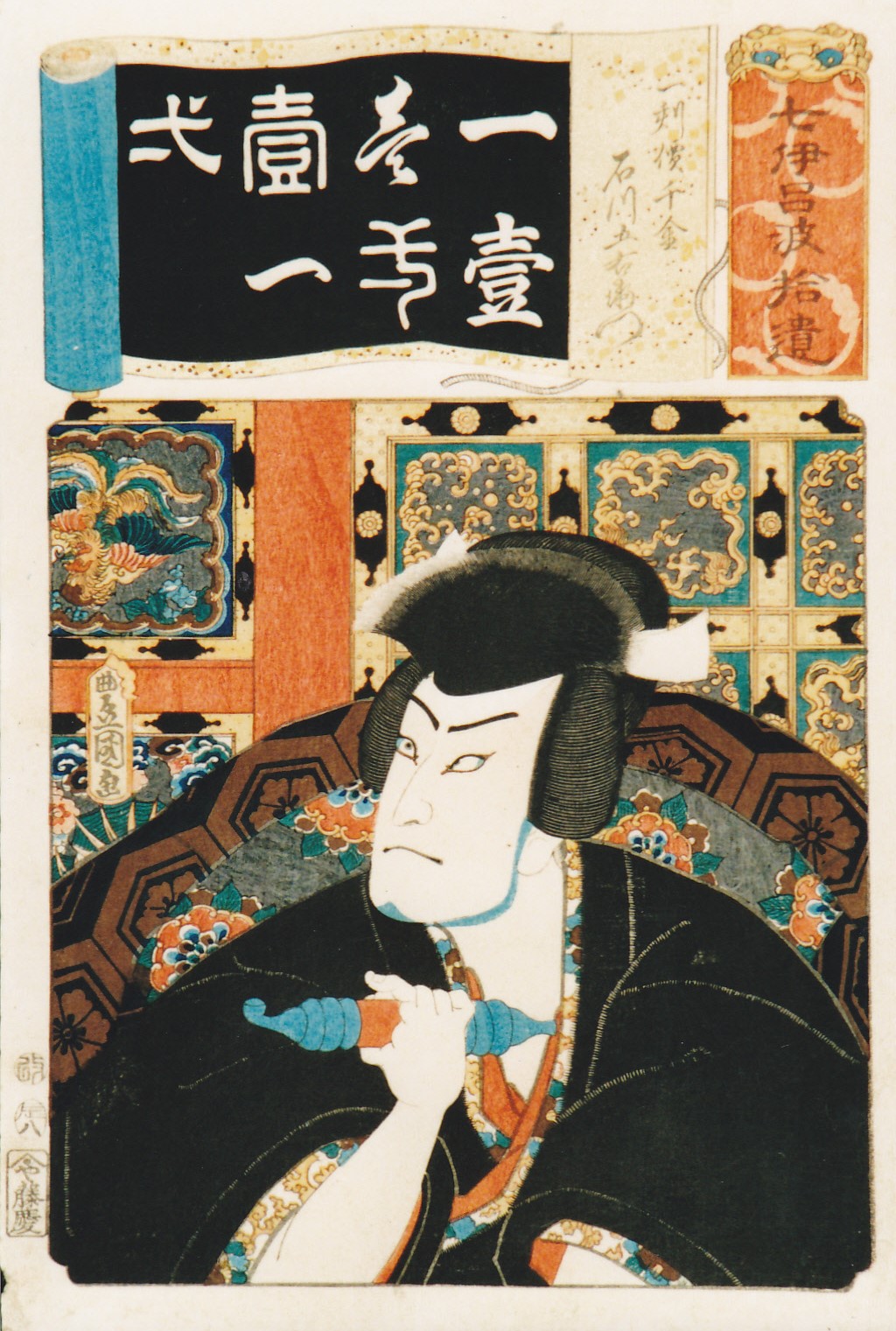

「七伊呂波拾遺 一 一刻値千金 石川五右衛門」三代歌川豊国

解説

七伊呂波拾遺(ななついろはしゅうい)には、外題の横に七つの書体で表した数が添えられています。

その「一」石川五右衛門(いしかわ ごえもん)は、現代でもよく知られている安土桃山時代の盗賊で、京の三条河原で処刑されたといわれています。

その盗賊がモデルとなって、義賊として釜煎りの刑に処せられたり、「絶景かな、絶景かな、春の眺めが値千金とは小さなたとえ」と、南禅寺山門で、悠々ときせるをふかして、満開の桜を楽しみながら語る台詞は有名です。

手綱(たづな)形の太いきせるを持つ五右衛門の姿は、いかにも強そうです。

注:広報はだの令和5年3月1日号に掲載予定でしたが、紙面の都合により見送りました。

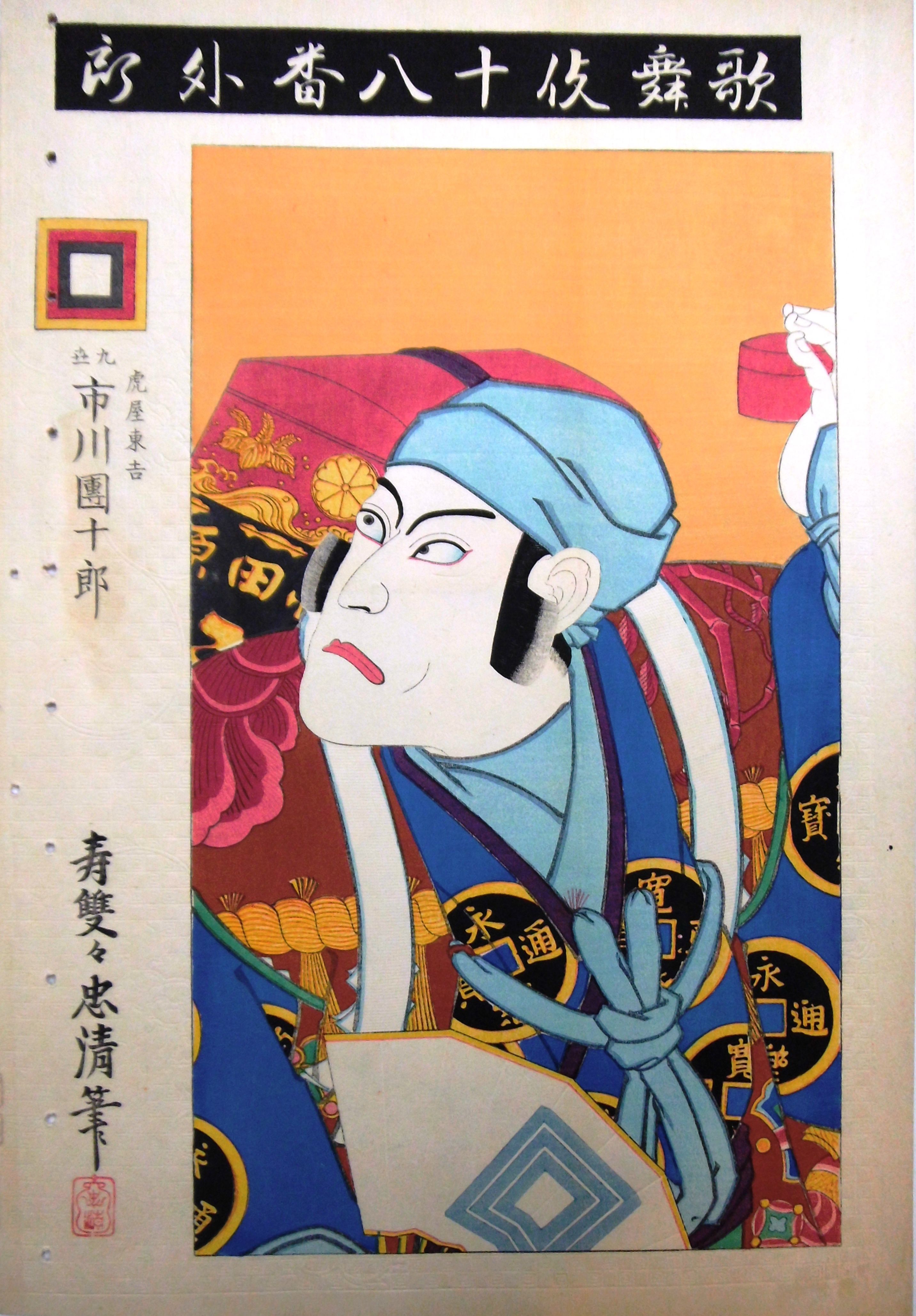

「歌舞伎十八番 外郎 九世市川団十郎の虎屋東吉」寿雙々忠清

解説

「歌舞伎十八番」とは、七代目市川団十郎によって、天保3年(1832年)に制定された初代から四代目までの団十郎が、初めて演じ得意としていた18の作品を集めたものです。

享保3年(1718年)に二代目団十郎が扮した役で、「外郎」とは、忠が国から渡来し小田原で「透頂香(とうちんこう)」という名薬を売り出した人の名前です。

この薬の行商人のことを外郎売といい、弁舌さわやかに売りたての口上の長台詞を言い立てる芸は見事です。

「拙者親方と申すは、お立合いにも先達て御存じの方もござりましょ。・・・」で始まり、途中に「武具馬具ゝ三武具馬具、合わせて武具馬具六武具馬具」といった早口言葉が続きます。このように言葉の言い立てが面白く、楽しくてわかりやすい演目です。

広報はだの令和5年2月1日号掲載

「七福神の獅子舞」葛飾北斎

解説

正月や祭礼に行われる獅子舞は、笛や太鼓、鐘などの囃子に乗って、獅子頭を被って舞う大変にぎやかなものでした。獅子が頭をかむしぐさをするのは、邪気を食べて疫病を退散させ、健やかに1念を過ごすことができるようにという願いが込められています。

その獅子舞を七福神がそろってしているとは、とても縁起のよい摺物として喜ばれたのではないでしょうか。

注:広報はだの令和5年1月1日号に掲載予定でしたが、紙面の都合により見送りました。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:文化スポーツ部 文化振興課 文化振興担当

電話番号:0463-86-6309