WEB再現 秦野たばこ資料展 PART1(平成18年度開催)

問い合わせ番号:10010-0000-2191 登録日:2020年11月9日

平成18年9月23日から9月24日 本町小学校体育館

絵葉書に描かれた耕作風景

秦野たばこの歴史

秦野市内の史料でたばこ耕作の記録が初めて出てくるのは、寛文6年(1666年)の渋沢村「年貢皆済証文」で、そこには、たばこ50斤(約30キロ)が上納された記録が記されています。

しかし生産量はごく僅かで、天災などを克服しながら細々と栽培されていたようです。

明治時代になるとたばこの生産も増え、秦野のたばこ栽培も全国的に知られるようになりました。

明治32年(1899年)に農商務省煙草試験地が秦野に開設されると、多くの研究者や耕作指導員が生まれ、耕作指導のため全国に派遣されました。秦野のたばこ耕作の名声を高めたひとつの要因に、この指導者の存在があったと言われています。

耕作指導員の功績を物語る頌徳碑が現在も市内に遺されています。

「秦野煙草は技術で作る」といわれ、その名を全国に高めた秦野のたばこ栽培は、昭和59年(1984年)にその幕を閉じるまで秦野地方の基幹産業として発展を支えてきました。

秦野葉

黄色種(米葉)

秦野葉と黄色種(米葉)

秦野で栽培されていたたばこ葉には、「秦野葉」と「黄色種(米葉とも呼ばれる)」の2種類がありました。

秦野葉は刻みたばこ用で、独特の味わいがあるため単品ではなく他種と混ぜ合わせて用いられました。

収穫した葉は天日(太陽の光)で乾燥させなければならなかったため、栽培農家は常に天候に気を配り、夕立がふりそうになると畑から大急ぎで戻ったそうです。

黄色種(米葉)は両切りの紙巻たばこ用でした。葉が肉厚で幹も太く、デリケートな扱いを要求される秦野葉に比べると栽培や収穫にかかる手間はいくらか少なくてすみました。葉の乾燥についても、乾燥室が普及して機械で温度管理が可能になり、栽培農家の負担も軽減されました。

その後喫煙の流行は刻みたばこから両切りの紙巻たばこへと移り、次第に黄色種(米葉)の生産量が増えていきました。

時代は高度経済成長期に入り、天候に左右されず確実に収入を得られる仕事に移る人も多くなり、たばこ栽培農家は徐々に姿を消していきました。

落ち葉集め【秦野葉/黄色種(米葉)】

苗をある程度の大きさまで育てる「苗床」に入れるための落ち葉を集めに、家族総出で雑木林に出かけました。

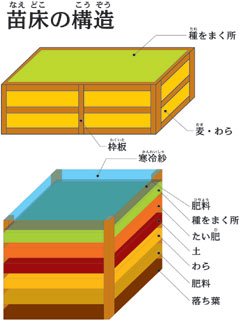

苗床作り【秦野葉/黄色種(米葉)】

地面に杭を打ち、その杭を支柱として縦横に木の板をはって箱状にします。

側面のすきまを埋めるように麦やわらを巻きつけ、苗床の基礎は完成です。

その中に集めてきた落ち葉を入れ、上から踏み固めます。

さらにその上から発酵させた彼岸花の葉、わら、たい肥などの肥料を重ね、最後に赤土を入れます。

様々な肥料を発酵させながら入れるのは、苗床の温度をあたたかく保つための知恵でした。

苗床に落ち葉を入れる

落ち葉の上に土を入れてならす

種まき【秦野葉】

たばこの種は一粒が約0.3ミリと大変小さなものでした。この種に肥料を混ぜてから、点播機に入れます。

この時たばこ種用の枡を使って、ひとつの苗床にまく種の量を測りました。

点播機は複数の農家で一台を共有していたので、種まきは家ごとに日取りを決めて順番に行いました。

種まきに限らず、たばこ耕作は近所との共同作業がほとんどでした。

注:のちに黄色種(米葉)が耕作の中心になると、種を苗床に直接手でまく「散播」が行われました。

これにより種まきにかける手間が減り、作業の能率が上がりました。

煙草種と煙草種用の枡

点幡機による種まき作業

寒冷紗【秦野葉/黄色種(米葉)】

種まきが終わると、寒さや乾燥を防ぐため苗床の上にわら、麻でできたガーゼ状の布、すだれ、ビニールなどをかぶせます。

苗床に寒冷紗をかける

間引き【秦野葉/黄色種(米葉)】

種が発芽すると質の悪い芽をつみます。はしや竹でできたピンセットのような道具を使い、ひとつずつ手作業で行いました。

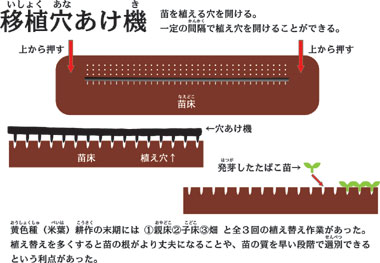

苗床の移動【黄色種(米葉)】

たばこの苗は畑に植え替えるまでひとつの苗床で育てられましたが、後に黄色種(米葉)が耕作の主流になると、成長途中の苗を別の苗床に植え替えるようになりました。

植え替えの回数を増やすことで、苗の質がより見極めやすくなり、また苗の根が丈夫になるという利点がありました。

通常最初に植えた苗床を「親床」、次に植え替える苗床を「子床」といいました。親床から子床へ苗を植え替える時には、移植用穴あけ機を使って植え穴を開け、規則正しい配列で植えられました。

穴あけの様子

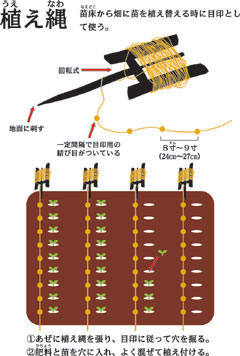

畑への植え替え【秦野葉/黄色種(米葉)】

収穫時期とのかねあいから、たばこは麦と同じ畑で作られました。

収穫を間近にひかえた麦畑の畝間に植え縄を張り、目印にしたがって植え穴を掘ります。そこに苗床から運んできた苗を植えつけました。

植え替えが完了すると、「せぐい」と呼ばれるたばこ組合承認番号入りの畝札が畑に立てられました。

たばこ栽培は専売公社のきびしい監督指導の下で行われていたため、どのたばこ畑にもこの畝札が立てられました

植え替えの様子

土寄せ【秦野葉/黄色種(米葉)】

たばこ苗の植え付けが終わると、麦が収穫の時期を迎えます。麦の刈り取りが終わると、根元に残った麦の刈り株を掘り起こし、土をたばこの根元に寄せる「土寄せ」の作業が行われました。

ひとりはたばこ葉を持ち上げる係、もうひとりは土を寄せる係となって、たばこの葉を傷つけないよう、作業は2人がかりで行われました。

土寄せ作業

芯止め【秦野葉/黄色種(米葉)】

たばこは葉を収穫する作物なので、葉により多くの栄養を与えるために花を切る「芯止め」を行いました。

秦野葉は幹も葉もやわらかいので、花は手で簡単に折り取ることができました。黄色種(米葉)は幹が太くて固いので、芯止め鎌が使われました。

種を採って来年の耕作にまわすため、良質のたばこが育った畑には専売公社から特別な指示が出て、芯止めを行わずに実を結ばせました。種採取の畑に指定されることは、たばこ耕作農家にとって大変な名誉でした。

芯止め鎌

芯止め作業

収穫・乾燥【秦野葉/黄色種(米葉)】

葉がしおれないように日中の暑い時間をさけて、早朝か夕方に葉を収穫します。

葉は幹の下の方から上に向かって順番に収穫されました。収穫した葉はその日のうちに煙草縄に編みこみ、秦野葉は庭に吊るして天日乾燥させました。

収穫後の農家の庭先はたばこ葉でいっぱいで、人が通るすきまもなかったようです。雨や夜露に濡らさないよう、細心の注意が払われました。

黄色種(米葉)は天日ではなく、乾燥室の中で機械を使って乾燥させました。

たばこ耕作時代は市内の各所に乾燥室が建てられており、今でもその姿を見ることができます。

左:煙草縄 右:葉の編みこみ作業

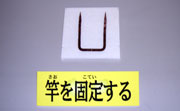

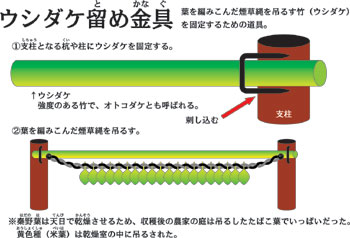

左:乾燥作業 右:ウシダケ留め金具

乾燥室で使われていたと推定される機械

葉のし【秦野葉】

乾燥が仕上がると、葉のしわをのばす「葉のし」作業に入ります。2人で向かい合って座り、間に1枚葉を置いて、根元と先端からしわを伸ばしていきます。何十万枚という葉を1枚1枚手作業で処理していく大変な仕事でした。

葉のし作業

選別・結束【秦野葉/黄色種(米葉)】

葉のしの終わった葉を出来具合で選別し、わら紐で葉の根元を結わえます。

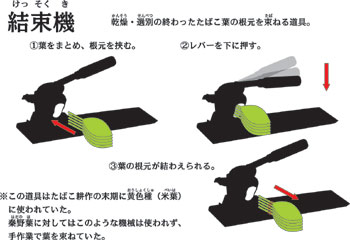

注:後に黄色種(米葉)が主流になると、結束機が使われるようになりました。

左:葉を束ねる/右:黄色種に使われた結束機

梱包【秦野葉/黄色種(米葉)】

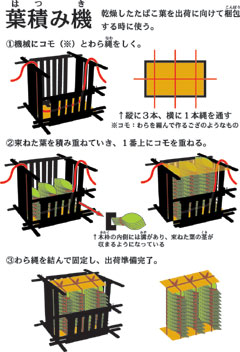

結束した葉を葉積み機に並べ、専売公社の規格に合わせてきれいに梱包します。

梱包のようす

出荷・納付【秦野葉/黄色種(米葉)】

梱包のすんだ葉を出荷し、専売公社に納品することを納付と言いました。納付日は、たばこ耕作農家にとっては1年の成果を問われる重要な1日でした。

出荷作業

このページに関する問い合わせ先

所属課室:文化スポーツ部 生涯学習課 文化財・市史担当

電話番号:0463-87-9581