歳末火災 各家庭でできる火災予防

問い合わせ番号:10010-0000-0934 登録日:2025年12月12日

歳末火災 各家庭でできる火災予防

火は私たちの暮らしを便利にする大切な道具ですが、使用方法を誤ると人の命や財産を一瞬のうちに奪われてしまいます。一人ひとりが正しい火の取扱方法を身につけ、わたしたちの快適な暮らしを守りましょう。

我が家の火災予防、ここが危ない!

主なポイントを掲げました。ボタンをクリックして内容を確認してください。

リビングルーム・台所では

寝室では

家の周りでは

もし火事になってしまったら!

すばやい通報

大きな声で近所に火事を知らせ、すぐに119番通報する。

詳しくは下のボタンをクリック!

すばやい消火

火災が大きくなる前にすぐに消火する。

詳しくは下のボタンをクリック!

すばやい避難

火が天井まで燃え広がってしまったら、すぐに避難する。

詳しくは下のボタンをクリック!

火災を防ぐための注意事項

火の用心7つのポイント

- 家のまわりに燃えやすい物を置かない。

- 寝タバコやタバコの投げ捨てをしない。

- 天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。

- 風の強いときはたき火をしない。

- 子どもにはマッチやライターで遊ばせない。

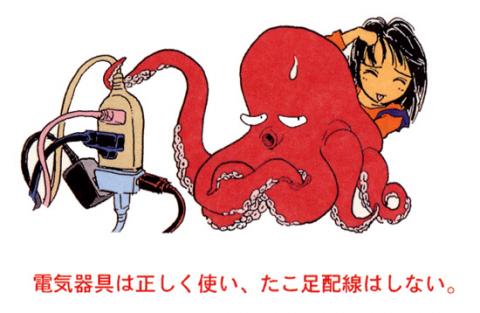

- 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。

- ストーブのまわりには、燃えやすいものをおかない。

電気の取扱い

生活に便利で欠かせない電気も故障や使用方法の誤りにより火災の原因になっています。日ごろから正しい使用方法を身につけ、故障した電気器具は使用しないようにしましょう。

注:電気器具使用時の注意事項

- 電気コードは電気容量に限界があります。たこ足配線などによる容量を超えた使用は絶対にしない。

- 電気コードは上に重い物を置いたり、無理に曲げたりして使用しない。

- 使用してない電気器具の差し込みプラグはコンセントから抜いておく。

- コンセントや差し込みプラグは定期に確認し、いつもきれいにしておく。

(接続部付近にホコリや湿気、塩分などがたまるとトラッキング現象により出火する恐れがあります。)

暖房器具

石油ストーブをはじめ加熱部分や炎が露出するものは特に取り扱いに注意が必要です。

注:暖房器具取り扱いの注意事項

- カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない。

- 暖房器具の周囲に洗濯物を干さない。

- 暖房器具の周囲で、可燃性のガスを含んだスプレー缶は使用しない。

- 火をつけたまま、又は電源スイッチを入れたまま移動しない。

- 倒れたり、ゆれたときの安全装置が付いているものを使用する。

- 石油ストーブに給油するときは必ず火を消す。

子どもの火遊び

子どもには火の大切さ恐ろしさを教え、年齢に応じた正しい火の取扱方法を身に付けさせてあげましょう。自分の火遊びで、尊い生命や財産を奪ってしまったことにより、子ども自身の心にも一生消えない深い傷を負わせることにもなりかねません。

また、マッチやライターは子どもの手の届かない所に保管してください。

着衣着火

明るい所で火を扱う場合や、視力が弱いお年寄りなどが火を扱うときは、目視による炎の確認がしづらいため、着ている衣服に火がついて火傷を負ったり火災になる危険がありますので注意しましょう。

注:防炎製品について

一般的な衣類等の繊維製品は燃えやすく、一旦火がつくと、どんどん燃え広がってしまいますが、小さな火源に接しても燃え広がりにくく加工した「防炎製品」が市販されています。防炎製品にはパジャマ、エプロンなどがあります。

仏壇

仏壇内は整理整頓し、お線香やロウソク立ての下にはガラス板などの不燃材を敷いておくと、万が一、火種が落ちたりロウソクが倒れたときに安心です。

また、お線香やロウソクに火をつけたままで、その部屋から離れないようにしてください。

タバコ

家の中で、何気なく吸っているタバコの温度は800度です。家の中で毎日火をつけているタバコは、ついその危険性を忘れがちです。

注:喫煙の心得

- タバコは決められた場所以外で吸わない。

- 灰皿には水を入れ、吸殻を確実に消せるようにする。

- 歩きながらの喫煙はしない。

- 灰皿にたまった吸殻を捨てるときは、必ず水につけてから。

- 寝タバコはやめましょう。気付いたときには辺りは火の海!煙やガスを吸ってしまった体は言うことを聞いてくれません。

天ぷら

揚げ物に限らず、加熱調理中は常に目を離さないようにし、その場から離れるときは必ず火を消してからにしましょう。

注:コンロ周りの日常チェックポイント

- コンロの近くに燃えやすい物を置いてないか。

- 壁との間隔は十分な距離をとっているか。

- コンロには立ち消え防止、空焚き防止等の安全装置が付いているか。

- ゴム製のガス管にはヒビが入っていないか。

- 使用後は元コックを閉めているか。

放火

毎年放火による火災は確実に発生しています。家の周りには燃えやすい物を置かないようにしましょう。

注:放火をされないためのポイント

- 不用な物は処分し、家の周りに燃えやすい物を置かない。

- ゴミは決められた日、決められた場所に出し、不法投棄はしない。

- 外出や就寝するときは鍵をかける。

- 他人が自由に入れる駐車場では、燃えやすいボディーカバーは使用しない。

- 外灯を設置する等、夜間も家の周りを明るくする。

花火・たき火

子どもには火の大切さ恐ろしさを教え、年齢に応じた正しい火の取扱方法を身に付けさせてあげましょう。

また、ゴミや不用な物品はゴミの回収やリサイクルに出し、自宅で焼却処分しないようにしましょう。

注:屋外での火気取り扱いの注意事項

- 風が強いときはしない。

- 水を入れた、消火用のバケツを用意する。

- 終わったら確実に消したことを確認する。

注:花火の取扱の注意事項

- 保管するときは不燃性の容器に入れ、落下等により花火同士が擦れ合うおそれの無い所に保管する。

- 子どもたちだけではさせない。

- 火をつけるときは、ロウソクを地面に設置する等、安全な方法で行い、マッチやライターで直接火をつけない。

- 人や燃える物に向けない。

- 髪の長い子どもは、髪がロウソクや花火の炎に接近しないよう「束ねる」等の処置をし、浴衣等の衣類は燃えにくい「防炎製品」を使用するとより安全でしょう。(防炎製品は一般に市販されています。)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:秦野市消防本部 予防課予防危険物担当

電話番号:0463-81-7602