心肺蘇生法

問い合わせ番号:10010-0000-0797 更新日:2025年10月22日

救命の連鎖

事故や病気で倒れた人(傷病者)を救命し、社会復帰させるために必要な一連の流れを救命の連鎖と言います。

救命の連鎖は4つの輪で構成されており、

1つ目は心停止の予防、

2つ目は早期認識と通報、

3つ目は一次救命処置、

4つ目は二次救命処置・高度医療と、

全ての輪がつながっています。

この輪が途切れることなく、素早くつながることで、救命の効果が高まります。

- 心停止の予防:事故や病気のリスクを下げ、突然死を未然に防ぎましょう。

- 早期認識と通報:反応がない人は心停止と疑い、すぐに119番通報とAEDの手配をします。

- 一次救命処置:救急車到着までAEDと心肺蘇生法を行い、止まった心臓と呼吸の動きを助けます。

- 二次救命処置・高度医療:救急救命士や医師の高度な救命処置等により、社会復帰を目指します。

大切な人を守るために

救急車は要請してから到着するまで、平均で約8分かかります。

全身に血液を送る役割の心臓が止まると、血液中の酸素や栄養を大量に必要としている脳細胞は約3分で死んでしまいます。この間に何もせずにいると、救急隊の処置では手遅れになってしまうことがあります。

皆さんの勇気ある行動によって、このわずかな時間がつながることで、救える命があります。

応急手当のやり方(一次救命処置)

周囲の安全確認

自分が傷病者にならないように安全確認をしよう!

傷病者を発見したときはすぐに近寄らず、必ず周囲を見渡して、安全を確認しましょう。

落下物や車の往来等で、危険だと判断した場合は、安全なところで警察(110番通報)や消防(119番通報)を行い、指示に従ってください。

反応の確認

目的のある動作があるか確認しよう!

小、中、大と徐々に声を大きくしながら声かけをします。同時に、肩を叩く強さも徐々に強くします。

この時に、目を開ける、払いのけるなどの応答や目的のある動さがあれば、反応があると判断し、「動作がない」、「分からない」場合は反応なしと判断します。

突然の心停止直後はけいれんがおこることがありますが、この場合は呼びかけに反応しているわけではないので、「反応なし」と判断してください。

助けを呼ぶ

- 人を集めて119番通報とAEDを持ってきてもらおう!

- 1人のときは119番通報を優先しよう!

大きな身振りで多くの人を集め、119番通報とAEDの手配をします。

このとき、「誰か救急車呼んで!」「誰かAED持ってきて!」と言うと、「誰かがやってくれるだろう…」という心理が働き、協力が得られない可能性があります。

お願いをする時は、服の特徴や名前で相手を指定しましょう。

1人の場合は先に119番通報をして、1~2分で戻れる距離にAEDがあると分かっている場合は取りに行きましょう。

呼吸の確認

- 胸とお腹の動きを確認しよう!

- しゃくりあげるような、途切れ途切れの呼吸(死戦期呼吸)に要注意!

胸とお腹を観察し普段どおりに動いているか確認します。

心臓が動いているか止まっているかを判断します。「心肺蘇生」を開始する基準となるもので、とても大切です。

胸骨圧迫

- 心臓は胸の真ん中!

- 強く、速く、絶え間なくを意識しよう!

胸骨圧迫は正しい位置、姿勢で行うことが大切です。

心臓は胸の真ん中にある胸骨という骨の下にあります。押す場所に注意して実施しましょう。

胸骨圧迫の位置、姿勢ポイント

- 手の付け根を胸の真ん中に置く(乳児は、乳頭を結んだ線の指1本足側)

- 足を肩幅に開いて安定させる

- ひじを伸ばし、真上から垂直に圧迫する

- 押した分だけ解除(元の位置まで戻す)を行う。

胸骨圧迫の実施ポイント

- 強く 胸が約5cm沈むまでしっかり(小児、乳児は胸の厚みの約3分の1)

- 速く 1分間に100回~120回

- 絶え間なく 30回連続で中断しない

気道確保

人工呼吸の前に空気の通り道をつくろう!

心臓が止まると脳からの指令も止まり全身の筋肉がゆるむため、舌が垂れて空気の通り道であるノドをふさいでしまいます。

人工呼吸をする際は、頭を後ろに反らし、あご先を上げて気道確保を行ってから行いましょう。

気道確保しないまま人工呼吸を行うと、肺まで空気が入りません。

人工呼吸

- 成功しても失敗しても、2回まで!

- 自信がないとき、抵抗があるときは省略できます。

人工呼吸は、気道確保をしっかりと行い、胸が軽くふくらむ程度の空気を吹き込みます。

吹き込みポイント

- 気道確保を行う

- 空気が漏れないように、相手の鼻をつまむ

- 大きく口を開けて、密着するように、相手の口を覆う(乳児は、顔が小さいため、口で口と鼻を覆う)

- 胸が軽く膨らむ程度に、1回1秒かけて2回吹き込む

- 直ぐに胸骨圧迫を再開する

胸骨圧迫と人工呼吸の継続

- 胸骨圧迫:人工呼吸=30回:2回

- 胸骨圧迫を中断する時間ができるだけ短くなるように、休まず継続します。

- 人工呼吸をしているときは、胸骨圧迫を一時的に中断しますが、吹き込み終わったらすぐに胸骨圧迫を開始します。

- 人工呼吸を省略する場合は、胸骨圧迫を回数に関係なく続けます。

AEDの使い方

- AEDは心臓の動きを止めるためのもの!?

胸骨圧迫もセットで覚えましょう! - 2分ごとに自動で心電図を調べています!

使用したら、電源は切らない!パッドは剥がさない!

AEDの操作手順は、すべて機械が音声メッセージを出してガイドします。

音声メッセージのとおりに行えば、初めての人でも簡単に操作できますので、積極的に使用してください。

突然の心肺停止は多くの場合心臓のケイレン(心室細動)によって発生します。

この心室細動を止めるのに有効なのがAEDによる電気ショックです。

AEDは傷病者に貼られたパッドから自動的に2分ごとに心電図の解析を行い、心臓が心室細動などの異常な動きをしている場合は電気ショックの指示をします。

電気ショックの後は心臓の動きが停止しているため、すぐに胸骨圧迫を開始してください。

1 電源をいれる。

まずは電源を入れ、音声メッセージしたがってください。

このとき、未就学児には未就学児モード、年齢が分からない場合は小学生~成人用モードを使用します。

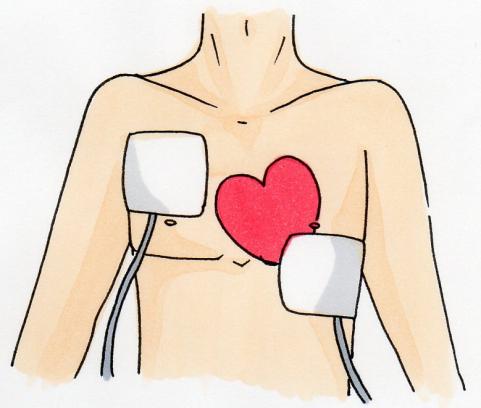

2 パッドを貼る

パッドを貼る場所は、パッドに図で示されています。

図を見ながら1枚ずつ丁寧に傷病者に貼り付けましょう。

基本は、右胸と左の脇腹に貼るよう描かれていますが、けがなどによって図のとおり貼り付けることができない場合は、2枚のパッドで心臓が挟まるように貼るとAEDが使用できます。

また、パッドを貼る際は、胸部の確認をしましょう。

- かんそうしているか(皮膚がぬれていないか)

- きんぞくがないか(ネックレスがあればはずします)

- くすりがあるか(ニトロテープなどの薬がはってあるか)

- けがこくないか(胸毛が濃い場合はそります)

- こぶがないか(ペースメーカーが埋め込まれている場合はこぶを避けます)

3 心電図の解析

「心電図を解析しています、離れてください。」と音声メッセージが流れた場合は、誤作動の原因になるため、傷病者に触れないようにしてください。

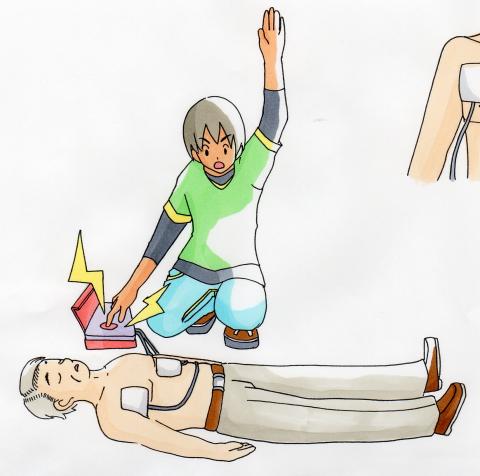

4 電気ショック

心電図の解析の結果、心室細動などの異常な動きをしているとAEDが判断した場合は、「電気ショックが必要です。」と音声メッセージが流れて充電を開始します。

ショックボタンが点滅したら、周囲の人が離れていることを確認してボタンを押してください。

その後、すぐに胸骨圧迫を再開します。

心臓が正常に動いている場合や完全に停止している場合は「電気ショックは必要ありません。」とメッセージが流れますので、すぐに胸骨圧迫を開始してください。

※オートショックAEDについて

電気ショックが必要な場合に、ショックボタンを押さなくても自動的に電気が流れる機種(オートショックAED)があります。

傷病者から離れるように音声メッセージが流れ、カウントダウン又はブザーの後に、自動で電気ショックが行われますので、安全のために音声メッセージに従って傷病者から離れてください。

成人、小児と乳児の違い

大人と子どもでは突然死の原因が異なります。

大人では心臓が原因による突然死が多いのに対し、子どもでは窒息や溺水などの不慮の事故が多く、このとき血液中に含まれる酸素の量はとても少ない状態です。

子どもへの心肺蘇生では積極的に人工呼吸をすることで、救命の可能性が高まります。

心肺蘇生法の手順の違い

| 項目 | 乳児 (~1歳) |

小児 (1歳~15歳) |

成人 (15歳~) |

|---|---|---|---|

| 圧迫の部位 | 乳首を結んだ線の 指1本分足側 |

胸の真ん中 | 胸の真ん中 |

| 手の置き方 | 中指・薬指の2本 |

手の付け根(片手) |

手の付け根(両手) |

| 圧迫の深さ(強さ) | 胸の厚さの3分の1 | 胸の厚さの3分の1 | 約5センチ |

| 圧迫の早さ | 1分間に100~120回で、絶え間なく | ||

| 人工呼吸の方法 | 口対口鼻 | 口対口 | 口対口 |

乳児 |

小児 |

成人 |

法的根拠

日本では、市民が進んで行った善意による行為については、民法や刑法により、原則としてその結果の責任を問われないとされています。

市民の皆様のご協力をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防署 消防管理課 救急救命担当

電話番号:0463-81-8020